あじさいの剪定時期を守る重要性と剪定のコツ:健康的な成長と豊かな開花のために

毎年美しいあじさいの花を楽しむためには、適切な剪定が欠かせません。しかし、剪定時期を誤ると花が咲かなくなることも。この記事では、あじさいの最適な剪定時期、種類ごとの適切な剪定時期、適切な剪定方法を詳しく解説します。また、剪定のコツやから剪定後のケアまで網羅し、初心者でも分かりやすく、健康的な成長と豊かな開花を実現するための情報をお届けします。

記事のポイント

- 剪定の時期を守ることの重要性

- 品種ごとの適切な剪定時期

- 剪定のポイント

適切な時期にあじさいを剪定する重要性

あじさいを適切な時期に剪定することは、あじさいのすこやかな成長と、豊かで美しい開花に直結します。ここでは、あじさいの最適な剪定時期と剪定時期を誤るリスク、品種による剪定時期の違いについて詳しく説明します。

最適な剪定時期は6月~7月

あじさいの剪定に最適な時期は、一般的には花が咲き終わった直後とされており、多くの品種では6月下旬から7月上旬が理想的なタイミングです。この時期は、花が枯れ始め、来年の花芽がまだ成長を開始していないため、剪定が翌年の開花に影響を与えにくくなるからです。

ただし、必ずしも最適な剪定時期が6~7月になるとは限りません。それは、紫陽花にはさまざまな種類があり、種類ごとに適した剪定時期があるからです。

あじさいの剪定時期について「紫陽花の剪定は11月がベスト?剪定のタイミングとテクニックを徹底解説」でも詳しく解説しています。

剪定時期の誤りが花付きを悪くする

あじさいの剪定時期を間違えると、翌年に花が咲かない原因となることがあります。既に翌年の花芽が形成されている時期に剪定を行うと、その花芽を切り落としてしまうことになるからです。これにより、翌年の花数が大幅に減少することがあります。

前年の枝に花芽を付ける品種(西洋アジサイ、ガクアジサイ、カシワバアジサイなど)は、8月頃に翌年の花芽がすでにでき始めています。8月以降に剪定をして誤って花芽を切り落としてしまうと、翌年の花が咲かなくなるため、花芽を切り落とさないように注意しましょう。

また、近年、夏の気温が著しく高いことから、真夏に剪定を行うとあじさいの株に多大なダメージを受けるリスクが高いため、比較的涼しい日や時間帯を選ぶことが大切です。

花が咲く前の剪定(3月〜5月)も避けるべきです。この時期の剪定は、プロでも難しく、剪定を誤ると十分な開花が期待できない可能性が高いからです。その結果、翌年の開花が不十分になる場合があります。

品種ごとの剪定時期を守る重要性

品種ごとに適した時期の剪定が推奨されるのは、翌シーズンの花付きに影響を与えるからです。あじさいの品種は、大きく分けると、前年の枝に花芽を付ける品種と、新しい枝に花芽を付ける品種があります。

特に注意が必要なのは、前年の枝に花芽を付ける品種です。間違った時期に剪定を行うと花芽を失うことにつながるからです。

前年の枝に花芽を付ける品種:西洋アジサイ、ガクアジサイ、カシワバアジサイなど

新しい枝に花芽を付ける品種:アナベル、ミナヅキなど

これらの違いを理解し、品種ごとに適した剪定時期を守ることで、毎年美しい花を楽しむことができます。

品種別の適切な剪定時期と剪定のやり方

あじさいにはいくつかの種類があり、それぞれに適した剪定時期を守ることが、紫陽花の健康維持と美しい花を咲かせることに直結します。ここでは、紫陽花の品種別の剪定時期と剪定方法について、詳しく紹介します。

アジサイ(西洋アジサイ、ガクアジサイなど)

西洋アジサイやガクアジサイは、前年の枝に花芽を付ける品種です。そのため、開花後すぐの6月下旬から7月上旬に剪定を行うことが推奨されます。

この時期に花がらを摘み、古い枝や弱った枝を整理することで、翌年の花芽を守りながら樹形を整えることができます。

アナベル

アナベルは、新しい枝に花芽を付ける品種であるため、冬から早春(2月~3月)にかけて剪定を行います。この時期に前年の枝を大胆に切り戻すことで、勢いのある新芽を促し、次のシーズンに大きくて美しい花を楽しむことができます。

カシワバアジサイ

カシワバアジサイは、前年の枝に花芽を付けるため、開花後すぐの7月中旬までに剪定を済ませることが推奨されます。

樹形が乱れやすいため、古い枝を整理しながら形を整えることで、美しい樹形を保つことができます。

ミナヅキ

ミナヅキは、新しい枝に花芽を付けるため、冬から早春(2月~3月)に剪定を行うのが適しています。前年の枝を強めに切り戻すことで、勢いのある新芽を促し、豪華な花を咲かせることができます。

あじさいの剪定を行う適切な時期は、品種によって違うため、それぞれの特性を理解して適切に行うことが大切です。正しい時期と方法で剪定することで、翌年の開花をより豊かにし、健康的な成長を促進できます。

あじさい剪定の基本とコツ

あじさいの剪定は、花が咲き終わった直後に行うのが基本です。また、あじさいの剪定は「花がら摘み」と「枝の整理」の2段階に分けて行うのがポイントです。

まず、花がら摘みを行い、枯れた花を取り除くことで、植物が無駄なエネルギーを使わずに済みます。その後、枝の整理をすることで樹形を整え、風通しを良くして病害虫の予防にも効果があります。以下のステップに従うことで、効率よく剪定ができるでしょう。

花がら摘み

花がら摘みは、枯れた花を早めに取り除き、植物が無駄なエネルギーを使わないようにするための重要な作業です。以下に花がら摘みの重要ポイントをまとめました。

適したタイミング

花が枯れ始めたらすぐに行うのが理想です。花が完全に枯れる前に摘むことで、植物が無駄な栄養を使わずに済みます。

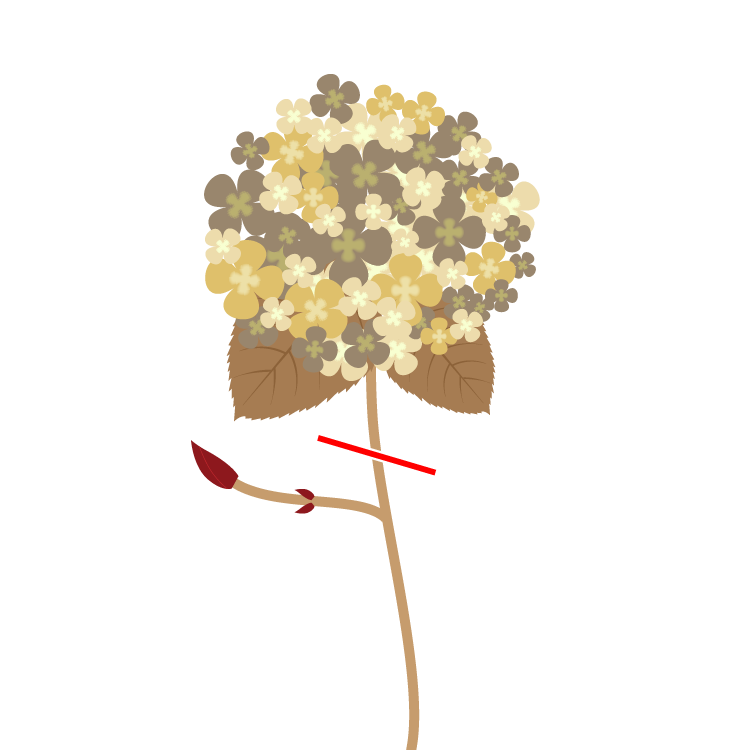

切り方のコツ

節の上で斜めにカットするのがポイントです。斜めに切ることで、水が溜まりにくくなり、病気の予防になるからです。

また、節の上で切ることで、翌年の新芽が健康に育ちます。逆に、節を切ってしまうと、翌年の花芽を傷つける可能性があるため注意が必要です。

花がら摘みを行うことで、翌年の花芽が成長しやすくなり、花付きが良くなるという効果もあります。花がら摘みを習慣化することで、あじさいの美しい花を毎年楽しむことができるでしょう。

枝の整理

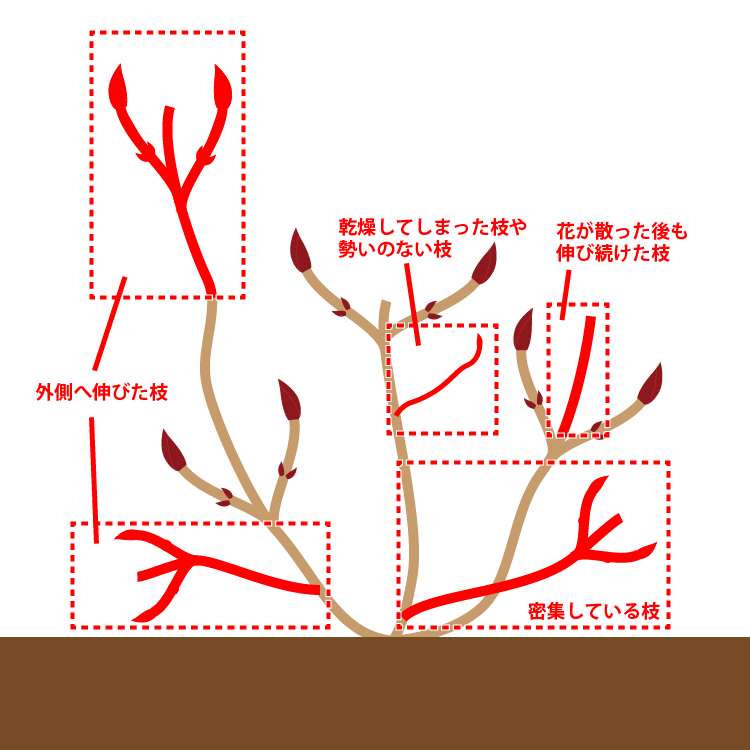

枝の整理は、風通しを良くし、病害虫の予防を行うための重要なステップです。あじさいは枝が込み合いやすく、放置すると日光が届かなくなり、風通しが悪くなります。

これが原因で、カビや害虫が発生しやすくなるため、込み合った枝や古い枝を整理して、健康的な環境を作ることが必要です。

整理する枝の選び方

内向きに伸びている枝、交差している枝、重なっている枝を中心にカットします。また、古い枝や枯れた枝は根元から切り落とすのが基本です。

太い枝を切る際のポイント

太い枝はノコギリを使用し、切り口が滑らかになるようにカットします。切り口がギザギザだと病気の原因となるため、剪定バサミで整えることをおすすめします。

風通しを良くするコツ

外側に向かって伸びる枝を残し、内向きの枝を整理することで、日光がしっかり当たり、風が通りやすくなります。

枝の整理を行うことで、あじさい全体に日光が均等に当たり、健全な成長を促進します。また、風通しが良くなることで、うどんこ病や灰色カビ病などの病害虫の予防にも効果的です。

樹形を整える

枝を整理するときに樹形を整えることで、見た目が美しくなり、全体のバランスを保つことができます。あじさいは自然に丸みを帯びた樹形が美しいため、上部を少し短めに、下部を長めにカットすることで、バランスの取れた形に仕上がります。

樹形を整えるポイント

全体のバランスを見ながら、長すぎる枝や飛び出している枝をカットします。特に、外側に向かって伸びている枝を残し、内向きの枝を整理することで、自然なドーム型に整えることができます。

飛び出した枝の処理

他の枝よりも突出している枝は、周りの枝の長さに合わせてカットします。これにより、全体のシルエットがスッキリと整います。

樹形を整えることで、見た目が美しくなるだけでなく、風通しが良くなり、病害虫の予防にもつながります。 また、バランスの取れた樹形にすることで、花付きが良くなり、豪華な開花を楽しむことができます。

あじさいの剪定について「紫陽花の剪定を図で解説|美しい花を育てるコツ」で、図解付きで詳しく説明しています。

古い枝を整理する重要性と若返り剪定

あじさいは成長に伴って、新しい枝を伸ばします。古い枝をそのままにしておくと、あじさいのすこやかな成長に悪影響を及ぼします。ここでは、花後に古い枝を整理する重要性と、古い枝の剪定手順について紹介します。

若返り剪定の時期と手順

若返り剪定は、花が咲き終わった直後、6月下旬から7月上旬にかけて行うのが理想です。この時期は、翌年の花芽がまだ成長を開始していないため、剪定による影響が少なくて済むからです。

若返り剪定の手順

若返り剪定は以下の手順で行ってください。

- 花がら摘みを行い、枯れた花を取り除きます。

- 古い枝を根元からカットします。特に、3年以上経過した枝を優先して整理します。

- 込み合った枝を整理し、風通しを良くすることで、病害虫の予防を行います。

- 若い枝を残し、バランスを見ながら樹形を整えることで、翌年の花付きが良くなります。

剪定後は、切り口に消毒用アルコールを塗布し、病気の予防を徹底することで、健康的な成長をサポートします。若返り剪定を毎年行うことで、あじさいが長期間美しい花を咲かせ続けられるはずです。

若返り剪定の効果とメリット

若返り剪定は、あじさいを若々しく保ち、次のシーズンに豊かな花を咲かせるための大切な作業です。若返り剪定で期待できるメリットを以下に紹介します。

- 健康な新芽が育つ:古い枝を整理することで、若い枝に十分な栄養が行き渡り、健康な新芽が育ちます。

- 花付きが良くなる:新しい枝は花芽を付ける可能性が高く、花付きが豊かになります。

- 病害虫の予防:古い枝を整理し、風通しが良くなることで、病害虫の発生を防ぐことができます。

- 樹形が整う:若返り剪定を行うことで、自然なドーム型の樹形に整い、美しいシルエットを保てます。

若返り剪定は、1年に3分の1ずつ行うことで、株全体を徐々に若返らせ、毎年の花を楽しむことができます。

若返り剪定のポイント

正しく若返り剪定をするためのポイントを以下に紹介します。

すべての枝を一度に切らない

一度にすべての枝を切ると、翌年の花が咲かなくなるため、1年に全体の3分の1程度を剪定します。

古い枝を優先してカット

3年以上経過した古い枝を優先して整理することで、新しい枝に栄養が集中します。

若い枝を残す

若い枝は翌年の花芽を付ける可能性が高いため、元気な若い枝は残し、古い枝を整理します。

若返り剪定を行うことで、毎年少しずつ新しい枝が育ち、株全体が若々しく保たれます。 また、株がスリムになり、風通しが良くなるため、病害虫の発生を抑える効果もあります。

剪定後のケアとメンテナンス

剪定後のケアとメンテナンスは、あじさいの健康的な成長と翌年の美しい開花を実現するために欠かせません。

あじさいは剪定後の管理次第で、その後の成長や花付きに大きな影響を受けます。特に水やり、肥料の与え方、病害虫対策の3つが重要なポイントです。

剪定後の水やりのポイント

あじさいは剪定後に水分を多く必要とするため、適切なタイミングで水やりが必要です。切り口から水分が蒸発しやすくなり、根が乾燥しやすくなるため、剪定後の1〜2週間は特に注意して水をあげてください。

あじさいの剪定後は、1〜2週間は特に多くの水分を必要とします。毎朝たっぷりと根元に水を与えることで、乾燥を防ぎ、健康な成長を促します。葉や茎にはかけず、根元にゆっくり注ぐのがポイントです。

ただし、水のやりすぎは根腐れの原因になるため、土が湿っている場合は控え、雨の翌日も水やりを省くのが賢明です。適度な湿度を保つことが大切です。

肥料を与える時期との与え方

剪定後の肥料は、翌年の花芽を育て、健康な成長を促すために必要となるため、剪定の1〜2週間後で、切り口が落ち着き、栄養を吸収しやすくなる時期に肥料を与えます。

緩効性肥料やリン酸が多めの肥料を使用し、株から10cmほど離れた場所に施肥するのがポイントです。窒素が多い肥料は避け、葉が茂りすぎないように注意しましょう。適切なタイミングと種類を選ぶことで、翌年の豊かな開花を実現できます。

病害虫対策

剪定後のあじさいは病害虫に対する抵抗力が低下するため、早めの対策が必要です。切り口に殺菌剤を塗布し、うどんこ病や灰色カビ病を防ぐことが重要です。

また、アブラムシやハダニ対策として防虫剤の散布が効果的です。特に新芽の時期に合わせて散布しましょう。葉の裏を週に1回確認し、病斑や虫の卵を早期発見することも重要です。消毒・殺菌・防虫の3ステップを徹底して病害虫を防ぎます。

あじさいの剪定後のケアについて、「紫陽花を剪定で小さくしたい!紫陽花を美しく保つための完全ガイド」でも詳しく解説しています。

紫陽花の剪定時期を守りすこやかで美しい花を楽しもう

あじさいの剪定時期は、花が咲き終わった直後の6月下旬から7月上旬が最適です。この時期に剪定することで、翌年の花芽を守り、美しい花を咲かせることができます。剪定時期を誤ると、翌シーズンの花付きを悪くする原因になります。また、種類によって適した剪定時期が異なります。適切な剪定時期と正しい剪定方法で、美しいあじさいの花を咲かせましょう。