もみじの剪定方法を図解で解説!適切な時期と手順をマスターしよう

もみじの美しい紅葉を楽しむためには、適切な剪定が欠かせません。しかし、「いつ剪定すればいいの?」「どの枝を切るべき?」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、もみじの剪定を図解付きで分かりやすく解説し、適切な時期や手順を詳しく紹介します。正しい剪定を行えば、樹形を美しく保ち、病害虫のリスクも軽減できます。適切な剪定方法を実践して、健康的なもみじを育てましょう!

記事のポイント

- もみじを剪定するメリット

- もみじの剪定に適した時期

- もみじの剪定手順【図解付き】

もみじの剪定はなぜ必要?適切な剪定が欠かせない理由

もみじを美しく健康的に育てるためには、定期的な剪定が欠かせません。適切な剪定を行うことで、風通しや日当たりを改善し、樹形を整えることができるからです。ここでは、もみじの剪定をしないことによるデメリットと、剪定を行うメリットについて詳しく解説します。

剪定をしないことで起こるリスク

もみじを剪定せずに放置すると、次第に枝が伸びすぎて密集し、成長に悪影響を与えます。枝同士が絡み合うと風通しが悪くなり、内部に湿気がこもりやすくなるため、カビや病気が発生しやすくなります。また、害虫が繁殖しやすい環境となり、葉が食害を受けることもあります。

さらに、剪定をしないまま成長を続けると、一部の枝が極端に長くなり、樹形のバランスが崩れることもあるでしょう。特に、もみじは繊細な枝ぶりが美しさのポイントとなるため、適度に剪定しないと、整った樹形の維持が難しくなります。さらに、放置した枝が強風で折れることもあり、安全面でも問題が生じるかもしれません。

もみじを剪定するメリット

もみじの適切な剪定は、木のすこやかな健康に役立ちます。

健康的な成長を促す

不要な枝を剪定することで、もみじ全体に十分な養分が行き渡るようになります。特に、枯れ枝や徒長枝(極端に長く伸びた枝)を取り除くことで、栄養が樹木全体に均等に分配され、元気な葉を茂らせるのに効果的です。

風通しを改善し病害虫を防ぐ

密集した枝葉を剪定することで、空気の流れが良くなり、内部の湿気が減少します。これにより、カビや細菌の繁殖を抑え、病気に強い樹木に育てられます。また、害虫が潜みやすい環境を減らすことで、葉の食害を防ぐ効果も期待できます。

美しい樹形を維持する

もみじの魅力は、繊細で優雅な枝ぶりにあります。剪定を行うことで、枝の配置を整え、全体的なシルエットを美しく仕上げることができます。また、適切な剪定を行うことで、紅葉の時期に均等に日光が当たり、より鮮やかで美しい色合いを楽しめるでしょう。

もみじの剪定時期はいつ?適切なタイミングを見極めよう

もみじの剪定は、時期を誤ると樹木にダメージを与えてしまう可能性があります。適切なタイミングで剪定を行うことで、美しい樹形を維持しながら、健康的な成長を促せます。ここでは、剪定に適した時期と剪定を避けるべき時期について紹介します。

もみじの剪定は基本的に冬と夏の2回がベスト

もみじの剪定は、冬と夏の2回が基本です。

冬剪定(11月~2月):不要な枝を取り除き形を整える

もみじの本格的な剪定は、落葉期に入る11月から2月にかけて行うのが最適です。この時期は、樹木が休眠状態に入るため、剪定によるストレスが少なく、枝を切っても新しい芽の成長に悪影響を与えにくいからです。

冬剪定では、枯れ枝、徒長枝(異常に長く伸びた枝)、交差枝(交差してこすれ合う枝)、下向きの枝を重点的に剪定します。

冬剪定を行うことで、もみじの樹形の基礎となる骨格を整え、新芽の成長をサポートできるでしょう。

夏剪定(6月~7月上旬頃):余分な枝葉を減らし風通しをよくする

夏の剪定は、主に軽い調整を目的に行います。この時期は新しい枝葉が生い茂るため、過密になった部分を適度に間引くことで、風通しや日当たりを改善することができます。

夏剪定では、以下のような枝葉を整理します。

- 込み合った葉:内部の日当たりを悪くする

- 内向きに伸びる枝:樹形を乱す原因となる

- 不要なひこばえ(幹の根元から伸びる小枝):養分を奪ってしまう

風通しを良くすることは、病害虫の発生リスクを減らすだけでなく、夏の強い日差しから葉を守る効果もあります。ただし、夏の剪定はやりすぎると木にストレスを与えてしまうため、軽めに抑えることが重要です。

剪定してはいけない時期は?もみじを傷めるリスクを避ける

春の剪定は、樹液の流出が激しくなるため、できるだけ避けるべき時期です。もみじは春になると一気に水分を吸い上げ、成長を開始します。この時期に枝を切ると、切り口から樹液が流れ出し、木が弱ってしまう可能性があります。

樹液の流出が多いと、以下のような悪影響が出ます。

- 木が衰弱しやすくなる

- 病原菌が侵入しやすくなる

- 剪定後の回復が遅れる

どうしても春に剪定が必要な場合は、小枝を軽く整える程度にとどめるようにしましょう。特に太い枝を切るのは避け、最低限の手入れだけにすることが重要です。

【図解】もみじの剪定方法をステップごとに解説!

もみじの剪定は、切るべき枝の見極めと、正しい手順で行うことが剪定を成功させるコツです。剪定を適切に行うことで、健康な成長を促し、美しい樹形を維持できます。ここでは、剪定の基本から具体的な手順までを、図解付きで詳しく解説します。

もみじの剪定で切るべき枝とは?主枝・亜主枝・不要な枝を解説

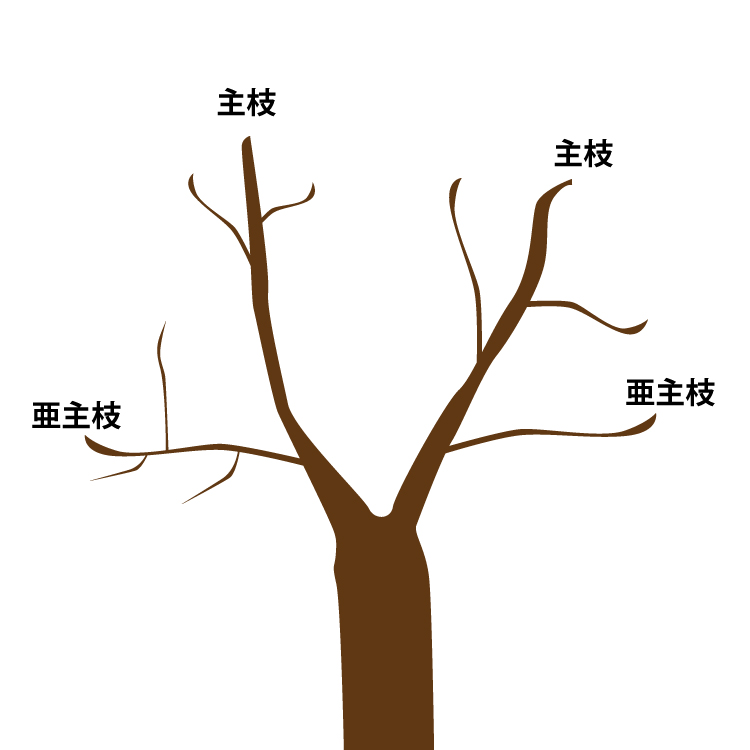

もみじの枝は、大きく分けて「主枝」「亜主枝」「不要な枝」に分類できます。剪定を行う際には、それぞれの役割を理解し、適切に剪定することが大切です。

主枝(メインの枝)

樹形の骨格をつくる重要な枝です。太くてしっかりしており、剪定ではあまり切らないようにします。

亜主枝(補助となる枝)

主枝を補助し、樹形をバランスよく成長させる枝です。こちらも大きく切るのではなく、不要な部分だけ整えるのが基本です。

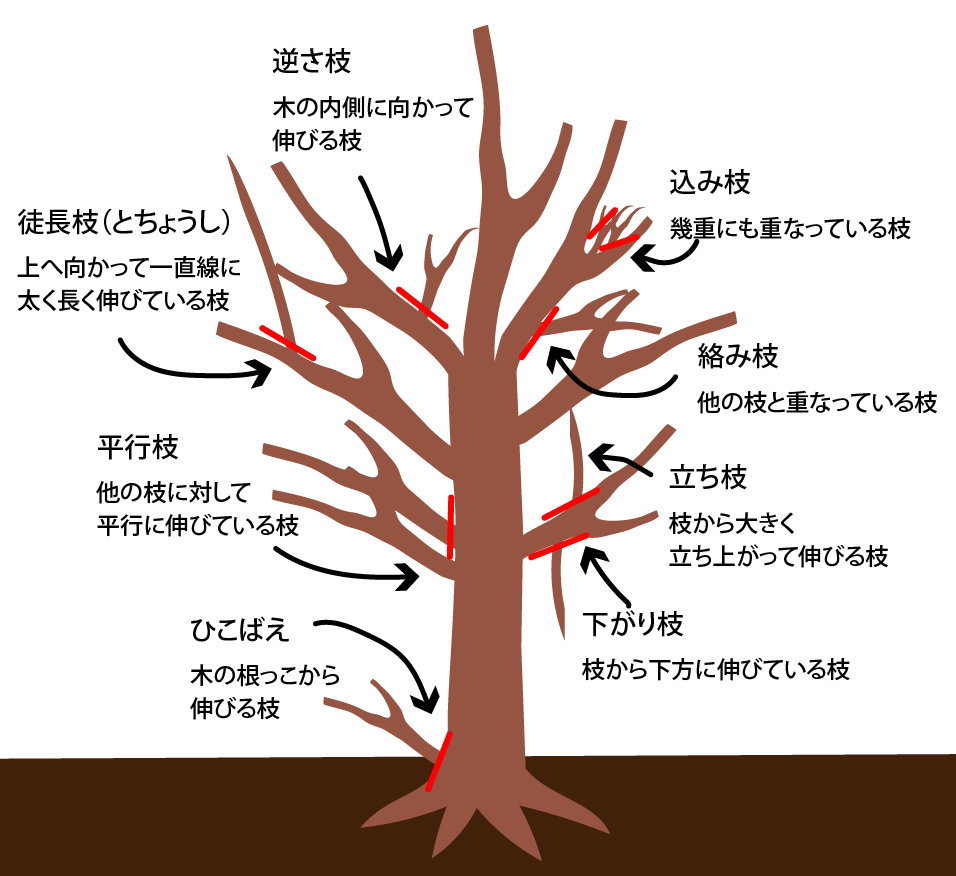

不要な枝

図解を参考に、剪定では、不要な枝を取り除きます。誤って必要な枝を剪定しないように、不要な枝を適切に見極めることが大切です。

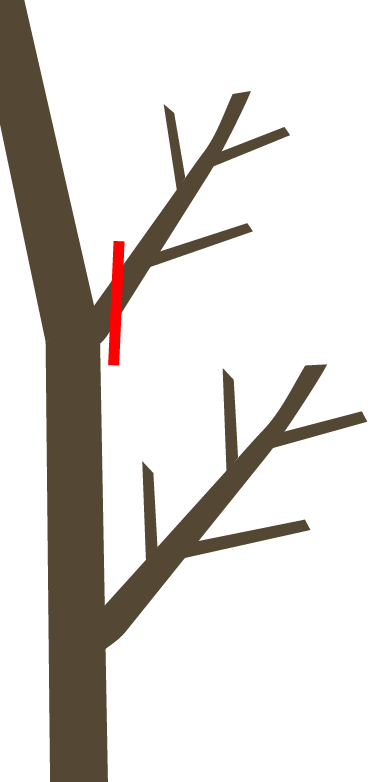

【手順①】不要な枝を見極めて剪定する

最初に、剪定するべき不要な枝を特定し、適切な位置でカットします。枝を切る際は、幹へのダメージを軽減し、剪定後の回復を早めるために、付け根から約1cmほど残すのが理想的です。また、樹木が傷を回復しやすくするために、切れ味の良いハサミやノコギリを使い、切り口が滑らかになるようにします。

【手順②】樹形を整えるための剪定テクニック

もみじ本来の樹形を生かしながら、全体のバランスを整えることを意識しましょう。枝の生え方を見ながら、全体のバランスを調整し、丸みのある形に仕上げると、美しい樹形になるはずです。

また、一度に枝を切りすぎると、樹木が衰弱してしまう可能性があります。1回の剪定で切る量は全体の20~30%以内を目安にしましょう。

【手順③】剪定後のケアで、もみじを健康に保つ

剪定後のケアを適切に行うことで、もみじの健康を守り、次の成長を促進できます。まず、太い枝を切った場合は、癒合剤を塗って切り口を保護すると、病気のリスクを減らし、ダメージからの早い回復をサポートできます。

また、剪定直後は、樹木に負担がかかるため、水分をしっかり補給することが重要です。剪定後の水やりは、土の表面が乾いたら適量を与え、過剰な水やりを避けましょう。さらに、剪定後、新芽が出始めたタイミングで肥料を与えると、成長を助ける効果が期待できます。

もみじ剪定の失敗例と対策!初心者が気をつけるポイント

もみじの剪定は、適切な方法で行わないと、木にダメージを与えたり、思わぬトラブルを招いたりすることがあります。特に初心者が陥りがちな失敗を防ぐためには、剪定の加減やタイミング、適切なケア方法を知っておくことが重要です。ここでは、剪定時に注意すべきポイントと、その対策について詳しく解説します。

剪定しすぎてしまうとどうなる?もみじのダメージを防ぐ方法

剪定をやりすぎると、もみじの健康を損ねる可能性があります。特に、一度に大量の枝を切ると、葉の数が極端に減り、光合成がうまくできなくなるため、樹勢が弱ってしまいます。

適切な量を剪定する

もみじの剪定は、一度に全体の20~30%以内を目安にし、必要に応じて数年かけて行うことで、木の負担を軽減できます。葉が少なくなりすぎると、木の回復力が落ち、最悪の場合、枯れてしまうこともあるからです。特に、太い枝を切るときは慎重に行い、徐々に形を整えることを意識しましょう。

剪定は数年かけて行う

一度に大幅にカットせず、数年かけて少しずつ剪定していくと、木の負担を軽減できます。

枝の切り口を滑らかにする

太い枝を切る際は、剪定ばさみやのこぎりの使い方に注意し、切り口がギザギザにならないようにすることが重要です。

剪定後は水やりと施肥を適切に行う

剪定後のもみじはストレスを受けやすいため、適度な水分補給と栄養補給を行い、回復を促しましょう。

上記の注意点を守ることで、剪定によるダメージを抑えられます。

切り口から樹液が流れ出る場合の対処法

もみじは樹液が豊富な樹木のため、剪定のタイミングを誤ると、切り口から大量の樹液が流れ出てしまうことがあります。これは水分の吸い上げが活発な時期に剪定を行った際に起こりやすく、木に大きなダメージを与える原因となります。

樹液流出の原因は、適切でない時期(3~5月)に剪定をしたからです。春は新芽が芽吹き、木が大量の水分を吸い上げるため、この時期の剪定は避けるべきです。

また、幹に近い大きな枝を急に切ると、木が防御反応を起こし、樹液が流れやすくなります。樹液流出を防ぐ方法は、剪定の適切な時期を守ることです。剪定は冬(11月~2月)または夏(6月~7月上旬頃)に行うのが理想で、春先は避けましょう。

太い枝を切った後は、切り口に癒合剤を塗布することで、樹液の流出を抑え、病害の侵入を防ぐ効果が期待できます。ただし、癒合剤は切り口の保護に役立ちますが、樹液の流出を完全に止めるものではないため、慎重に対応しましょう。

害虫や病気に注意!剪定後に気をつけたいトラブル

剪定後のもみじは、害虫や病気の被害に遭いやすくなります。特に、切り口が開いた状態では、細菌やカビが侵入しやすくなるため、適切なケアが必要です。

剪定後は、カビや細菌による病気が発生しやすい時期です。剪定後の風通しが悪いと、切り口からカビや細菌が侵入し、「もみじの斑点病」や「根腐れ病」などを引き起こすことがあるからです。

また、剪定後の新芽が柔らかいため、アブラムシやハダニが集まりやすくなります。放置すると葉が傷み、木の成長を妨げるかもしれません。

剪定後は、風通しを良くすることを意識してください。枝が混み合わないように剪定し、内部の空気が流れやすい環境を作ることで、病害虫の発生を防ぐことができます。

剪定後は、天然由来の防虫スプレーや殺菌剤を軽く散布すると、害虫の繁殖を抑える効果が期待できます。

剪定後のもみじは水分を必要としますが、過度な水やりは根腐れの原因になるため、土の表面が乾いたら適量を与えるようにしましょう。

まとめ:適切な剪定で美しいもみじを維持しよう

もみじの剪定は、適切な時期と方法を守ることが美しい樹形を保つカギです。冬剪定で不要な枝を整理し、夏剪定で風通しを良くすることで、健康的な成長を促せます。逆に春の剪定は、樹液が流れやすく木に負担をかけるため避けましょう。また、剪定後のケアも重要で、切り口の保護や害虫対策を行うことで、病気のリスクを減らせます。定期的な手入れを行い、四季折々の美しいもみじを楽しみましょう。