図解でわかるクレマチスの剪定法|正確な切り方とトラブルを防ぐ工夫を解説

クレマチスは、優雅な花姿で人気を集めるつる性植物です。ただし、適切な方法で剪定を行わないと、翌年にまったく開花しない場合もあります。確実に咲かせるには、品種ごとの性質や花がつく位置をしっかり理解しておくことが重要です。この記事では、初心者でも実践できるよう、種類別にクレマチスの剪定時期と流れを図解で丁寧に説明します。さらに、花数を増やす工夫やよくあるミスを避けるためのポイントも盛り込んでいます。

品種の見極めが剪定を成功させるポイント

クレマチスは種類によって剪定の適期や方法が異なります。適切に剪定を行うには、育てている品種を把握したうえで、それに合った方法を選ぶことが不可欠です。

品種ごとの剪定が重要な理由

まずは、育てている品種を見極めることが剪定の第一歩です。クレマチスには数百の種類があり、見た目が似ていても性質や成長パターンに違いがあります。こうした違いを理解せずに枝を切ってしまうと、翌年に花が咲かなくなることもあるため注意が必要です。

品種ごとに開花の時期や枝の伸び方が異なるため、それに適した剪定方法を取ることが求められます。

旧枝咲き・新枝咲き・新旧両枝咲きの特徴と見分け方

クレマチスは「旧枝咲き」「新枝咲き」「新旧両枝咲き」という3系統に分類され、花が咲くタイミングで系統を見極めます。

旧枝咲きは前年に伸びた枝の節に花芽が形成され、春先から初夏にかけて花を咲かせるため、開花後の枝先に芽の跡が残るのが特徴です。

新枝咲きは、前年の枝には花がなく、春以降に出る新しいツルから開花するため、前年枝には花芽が付いていません。新旧両枝咲きは両方の特性を持ち、前年枝でも新枝でも開花するため、春から秋にかけて長く花を楽しめます。

見分ける際は、花が咲く枝の位置や開花時期に注目すると判断しやすく、これを理解することで剪定の失敗を防ぎやすくなります。

クレマチスの系統別の最適な剪定時期と見極め方

前述したように、クレマチスは3つの開花グループに分けられます。ここでは、それぞれに適した剪定時期について説明します。

剪定の適期は品種ごとに異なる

旧枝咲きは花が終わった直後、新枝咲きは冬から早春、新旧両枝咲きは花後と冬の2回がベストタイミングとされています。タイミングを誤ると、次の年の花芽を切ってしまい、花がつかなくなることがあります。

旧枝咲きでは、前年枝の節に花芽ができるため、開花直後に整えるのが最適です。遅れると花芽ごと剪定する恐れがあります。

一方で、新枝咲きは当年の枝に花をつけるため、休眠期の強剪定が向いています。新旧両枝咲きは、軽い整枝と冬の本剪定を組み合わせるのがコツです。

気候や地域差で剪定時期は調整する

基本的な剪定スケジュールは目安に過ぎず、実際には地域の気候や栽培環境によってタイミングが変わります。たとえば、寒冷地では新芽の動きが遅いため、剪定時期が後ろにずれても支障はありません。

温暖地では、冬でも芽が動きやすいため、早めの剪定が必要になることもあります。また、日照や風通しといった環境条件によっても枝の成長や開花に影響が出ます。推奨された時期が剪定の最適な時期とは限らないため、植物の状態を見ながら判断しましょう。

花芽を守る剪定で失敗を防ぐ

剪定の際、最も避けたいことは花芽を切ってしまうことです。特に旧枝咲きや新旧両枝咲きでは、どこに花芽があるのかを見極めて作業する必要があります。

節のふくらみや枝の硬さなどを観察し、どこまで切るかを見定めてから剪定に取りかかると安心です。図解を活用して、枝の構造と花芽の位置をあらかじめ把握しておけば、失敗のリスクを大きく減らせます。剪定の成功は、準備と観察にかかっています。

美しい樹形に仕上げる剪定のポイント

クレマチスの美しくすこやかな成長のためには、開花のタイミングや花の咲く位置だけでなく、仕上がりの全体像や今後の成長を意識することも大切です。

剪定の前に「全体像」をイメージすることが大切

剪定を始める前に、まずはクレマチスの枝全体をじっくり観察しましょう。前年にどの位置に花が咲いたか、どの枝がよく伸びたかなどを把握しておくことで、不要な枝の見極めがしやすくなります。

加えて、今後どのような樹形に整えたいかという完成形のイメージをもつことが重要です。事前に計画を立てずに剪定を始めると、必要な枝まで切ってしまう可能性があります。特に花芽を誤って切り落とすと翌年の開花に大きく影響するため、芽の位置を確認しながら慎重に手を進めましょう。図解などを活用して自分の育てている品種の特徴を確認しておくと、より的確な判断が可能になります。

剪定中は「枝の状態」と「芽の形」を丁寧に観察する

剪定作業では、枝の状態や芽の特徴を見極めることが成功の鍵です。元気な枝はしっかりとしたハリがあり、色も鮮やかです。逆に枯れかけている枝や徒長している枝は、今後の成長に悪影響を与えるため、思い切って取り除くことをおすすめします。芽の形にも注目しましょう。

ふっくらとしている芽は来季の花芽である可能性が高く、剪定時にはこのような芽を残すように配慮が必要です。また、枝が密集している箇所は風通しが悪くなりやすいため、適度に間引くことも大切です。切る際は芽のすぐ上でカットすることで、芽の生長を促しやすくなります。慌てず、一本一本を丁寧に確認する姿勢が失敗を防ぎます。

剪定後は「仕上がりのバランス」と今後の成長を意識する

剪定が終わったら、全体のバランスを確認することも忘れてはいけません。左右の枝が偏っていないか、高さにばらつきがないかなどをチェックすることで、見た目にも整った樹形になります。枝の配置が偏っていると、風通しや日当たりに差が出て、生育にもムラが出やすくなります。

また、翌年の伸び方を想定しながら剪定しておくと、理想の姿に近づけやすくなります。仕上げに不要な枝が残っていないか再点検を行い、必要であれば軽く調整するのも良いでしょう。剪定前後の状態を写真で記録しておけば、翌年の判断材料にもなります。図解だけでなく、自分の株に合わせた記録も剪定の精度を高める手助けとなります。

剪定の基本について「図解で解説する剪定のやり方!効果的な木の手入れと剪定のコツを伝授」図解で解説していますので、ご覧ください。

【図解あり】クレマチスの剪定手順と注意点

クレマチスを正しく剪定するためには、剪定の手順やコツを押さえておくことです。ここでは、クレマチスの剪定手順と注意点を紹介します。

クレマチス剪定の手順(旧枝咲き)

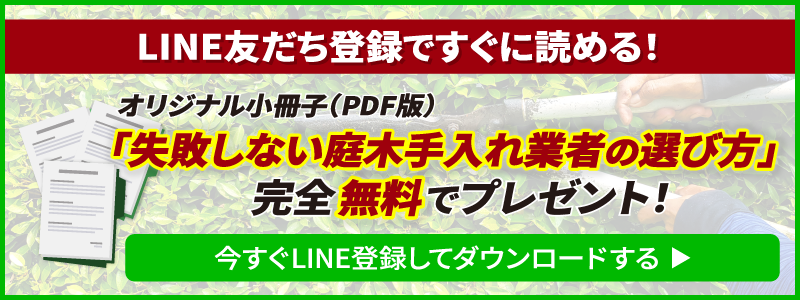

剪定作業は、枝のどこを切るか明確にしておくことで、失敗のリスクを大きく減らせます。まずは全体の樹形を確認し、枯れた枝や絡み合ったツルを取り除くことから始めましょう。

その後、系統に応じて必要な位置まで切り戻します。旧枝咲きは前年枝の先端を残すように注意します。混み合った古枝や枯れ枝は根元から取り除き、風通しを良くすることで病害虫を防止します。

クレマチス剪定の手順(新枝咲き)

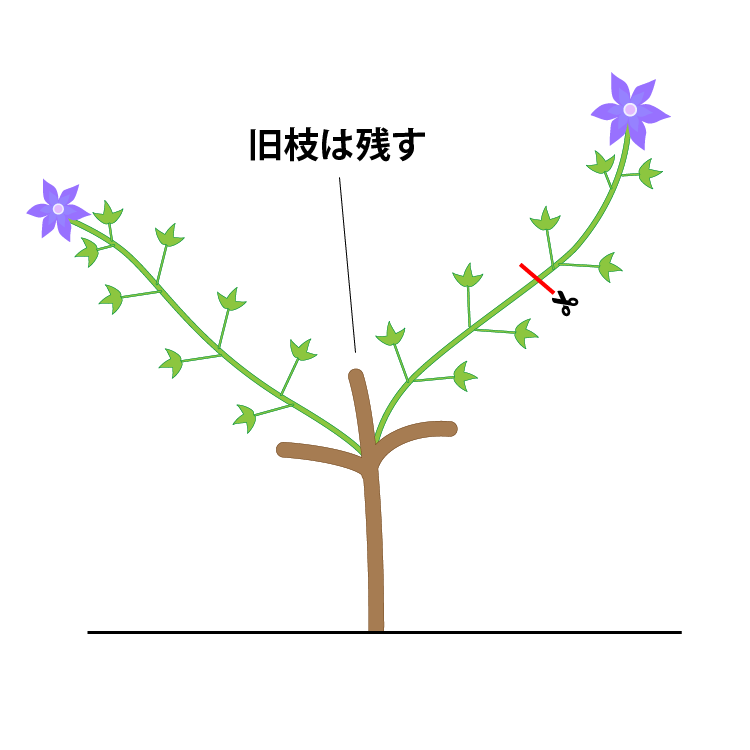

新枝咲きは地際までしっかりと切り詰めるのが基本です。花が咲いていても思い切って剪定するのがポイントです。また、事前に剪定後の樹形をイメージしておくと、より美しい仕上がりになるでしょう。

剪定後に咲いた花(二番花)についても、最初に開花した花(一番花)のように根元に近い部分からカットします。こうすることで、株全体の負担が軽減されて美しい花が咲きやすくなるからです。

古い枝を思い切って整理することで新芽が勢いよく伸び、花数も増加します。花後に軽く整える剪定を追加すると株のバランスが良くなります。

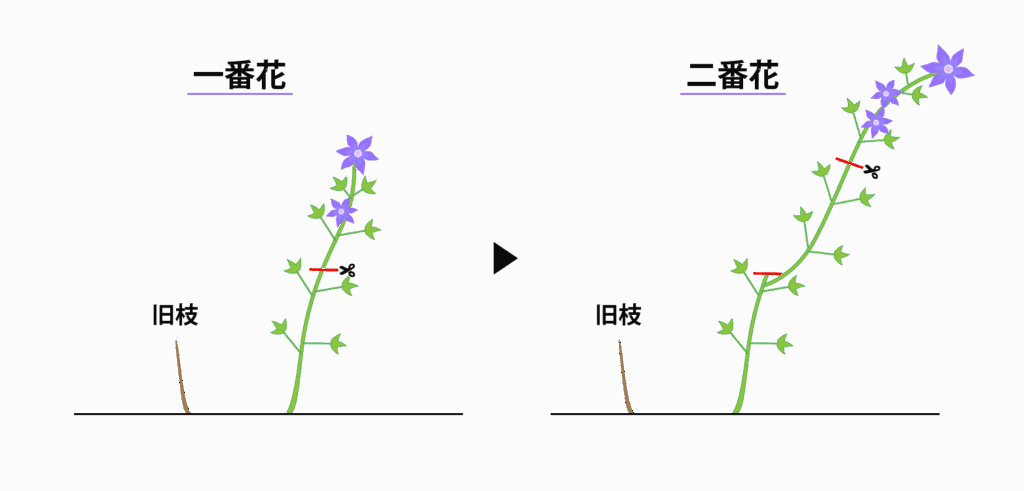

クレマチス剪定の手順(新旧両枝咲き)

新旧両枝咲きは、前年の枝と当年の新しい枝の両方に花を咲かせるため、剪定は2段階で行うのが効果的です。まず花後に、咲き終わった枝先を軽く切り戻し、株全体の形を整えます。冬には古枝や弱った枝を間引き、前年枝は2〜3節残して剪定しますが、新枝は株元から強めに切ります。

よくある失敗例とNGな切り方

剪定で最も多い失敗は、必要な花芽まで切り落としてしまうケースです。特に旧枝咲きのクレマチスは、前年枝に翌年の花芽を抱えているため、勢いよく刈り込んでしまうと、翌年は一輪も咲かないという事態も起こり得ます。

また、風通しを良くしようとして枝を極端に間引きすぎると、日差しを受けすぎて株が弱る原因になります。切る位置が曖昧なまま作業するのではなく、図解で枝の構造を確認したうえで進めることが大切です。

剪定ばさみの選び方と手入れが仕上がりに影響

剪定には、よく切れる道具を使うことが作業効率にも仕上がりにも影響します。刃の切れ味が鈍っていると枝が潰れ、そこから病気が入り込むこともあるからです。

クレマチスのような繊細な枝には、握りやすく細かい作業に適した剪定ばさみが向いています。作業後は必ず刃を清潔に保ち、サビ防止のオイルで手入れしておくと次回の剪定もスムーズに行えます。良い道具と手順を正しく使うことで、植物への負担を最小限に抑えた剪定が可能になります。

植物の種類によって適切な剪定方法が異なりますが、剪定の基本について「図解で解説する剪定のやり方!効果的な木の手入れと剪定のコツを伝授」で解説していますので、参考にしてみてください。

剪定しないとどうなる?放置が招くトラブルとは

クレマチスは適切な剪定により見た目の美しさと健康な状態を維持できます。そのため、剪定せず放置したままでは、さまざまなトラブルを招く恐れがあります。

枝が混み合って風通しが悪化し病害虫の原因に

剪定を怠ると枝葉が密集し、株の内部まで風が通らなくなります。風通しの悪化は、灰色かび病やうどんこ病などの発生リスクを高め、健康な株であっても病気にかかりやすくなります。

また、湿気のこもる環境はアブラムシやハダニといった害虫の温床にもなり、葉を食害されるだけでなく、花の美しさを損ねる原因です。剪定は単なる枝や葉といった全体的な樹形の調整ではなく、病害虫から守るための重要な予防策でもあります。

花つきが悪くなる・全体の樹形が乱れるリスク

クレマチスは適切な剪定によって開花のタイミングと量が大きく左右されます。放置された枝は栄養が分散し、花芽の形成に十分なエネルギーが行き渡らず、花つきが極端に悪くなることがあります。

さらに、不要な枝が伸び放題になると、株全体がバランスを崩し、支柱やフェンスに絡みにくくなったり、倒れやすくなったりと樹形の乱れも目立ってきます。図解で剪定のコツを視覚的に学ぶことで、見栄えと花つきの両立を目指しましょう。

年々の管理が難しくなり寿命を縮める可能性も

剪定をしないまま年数が経つと、古い枝が蓄積し、全体の樹勢が低下していきます。老化した枝が栄養を奪い合い、若い枝の生育を阻害することで株の活力は次第に失われます。

こうした状態が続くと、毎年の手入れに手間がかかるようになり、最終的には本来の寿命よりも早く枯れてしまうケースもあります。クレマチスを長く楽しむためには、毎年の適切な剪定による株の若返りが欠かせません。

美しい花を咲かせるための管理のポイント

クレマチスの花を美しく咲かせるためには、適切な剪定だけでなく施肥や水やりなどのお手入れも重要な役割を果たします。ここでは、クレマチスを美しく咲かせるためのお手入れについて紹介します。

誘引の仕方で花の見え方が変わる

花の見せ方を左右するのは、剪定だけでなく「誘引の工夫」も重要です。クレマチスはつる性植物のため、伸びた枝を支柱やフェンスにどう誘導するかで、開花時の印象が大きく変わります。

例えば、横に広げるように誘引すれば全体的に花が分散してバランスよく咲きますが、縦に伸ばすと上部ばかりに花が集まり、下の方が寂しく見えることもあります。枝の先端だけでなく、節ごとの葉腋からも花が咲く特性を活かし、枝を曲げて配置することでより多くの花を見せることが可能です。

剪定と合わせて施肥・水やりの管理も重要

花の数や株の健康を維持するには、剪定と並行して施肥と水やりも欠かせません。クレマチスは肥料を好む植物で、春と秋の年2回を基本に緩効性肥料を与えると、枝がすこやかに育ち花つきがよくなります。

ただし、窒素分が多すぎると葉ばかりが茂り、花芽がつきにくくなるため、リン酸を含んだバランスの取れた配合を選ぶことがポイントです。また、一度根付くと水切れには比較的強いものの、真夏の乾燥期には適度な水やりが欠かせません。鉢植え、地植え共に朝晩2回の水やりが理想的です。

種類ごとの育て方を理解して楽しむ

剪定方法が異なるように、クレマチスの系統(旧枝咲き・新枝咲き・新旧両枝咲き)によって育て方のコツも変わってきます。旧枝咲きは枝の整理や誘引に重点を置き、新枝咲きは毎年のリセットによる更新が大切です。

新旧両枝咲きは中間的な性質のため、年2回の軽い剪定と花後の整枝を組み合わせることで安定した開花が期待できます。栽培する種類の特性を理解しておくと、無理なく毎年美しい花を咲かせられるでしょう。

クレマチスの剪定は品種別の理解と図解による確認がポイント

クレマチスを毎年美しく咲かせるためには、まず品種ごとの開花特性を正しく把握することが重要です。そのうえで、剪定のタイミングや方法を図解で視覚的に確認しながら実践すれば、必要な枝を落とすことなく、花芽を守りながら整えることができます。手順を理解し、系統に合った剪定を心がければ、初心者でも失敗を防ぎ、健全な成長と豊かな開花が期待できます。