図解で分かるキウイの剪定手順|収穫量を増やす剪定の基本とコツ

キウイの実付きが悪い、枝が伸び放題になって困っている——そんな悩みを持つ方にとって、剪定は避けて通れない作業です。実はキウイは、剪定のやり方が収穫量を左右する果樹です。この記事では、図解を交えながらキウイ剪定の基本と実践のコツを丁寧に解説します。どの枝を残し、どこを切るのか、正しい知識があれば、初心者でもすこやかな木と甘い果実を育てられるでしょう。

記事のポイント

- キウイを剪定する重要性

- キウイの剪定に適した時期

- キウイの剪定方法【図解付き】

キウイの剪定は収穫量と品質を左右する重要作業

キウイの剪定について理解する前に、まずは剪定の重要性を把握しましょう。ここでは、キウイの剪定が果実の収穫量や品質に影響を与える理由について紹介します。

剪定が必要な理由|放置すれば実が減る

剪定を行わないままキウイを育て続けると、枝葉が伸び放題になり、果実の付きが悪くなります。これは、光が枝葉に届かず、養分の分配が偏るためです。

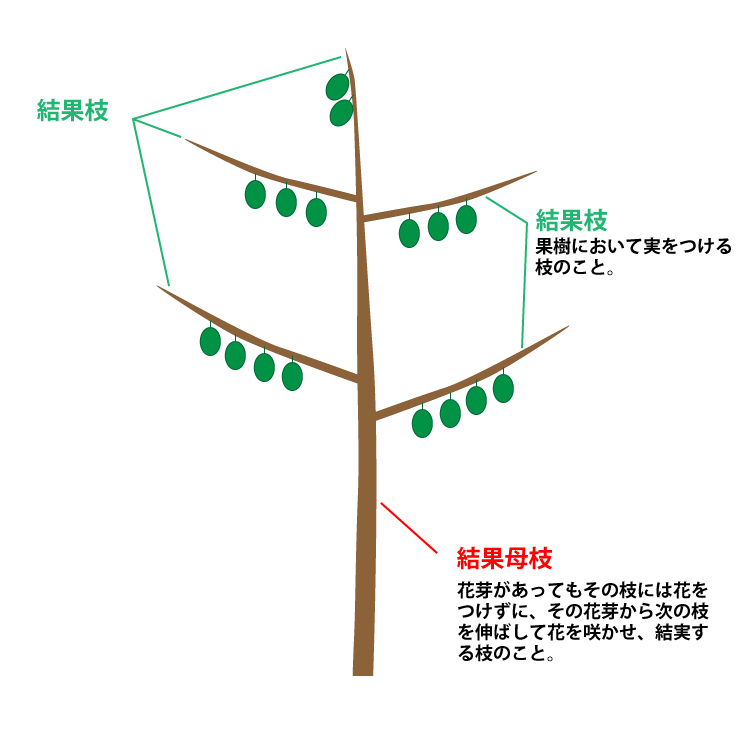

キウイの果実は、前年に伸びた枝(結果母枝)から出た当年枝(結果枝)に実をつけます。そのため、古くなった枝をそのまま残しておくと、新しい結果枝の成長を妨げ、翌年の実付きに悪影響を与えます。

さらに、枝が込み合うことで風通しが悪くなり、うどんこ病などの病気のリスクが高まる点も無視できません。

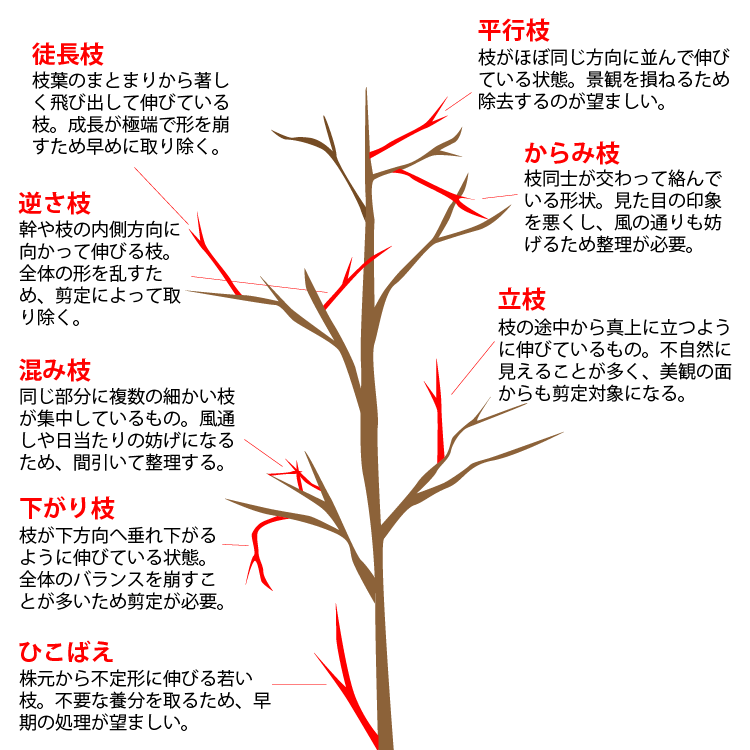

剪定には、木全体のバランスを整え、健全な枝に効率よく養分を届けるという役割もあります。特にキウイは生育旺盛で、放っておくと太くて長い徒長枝が四方に広がるため意識的に間引かなくてはいけません。

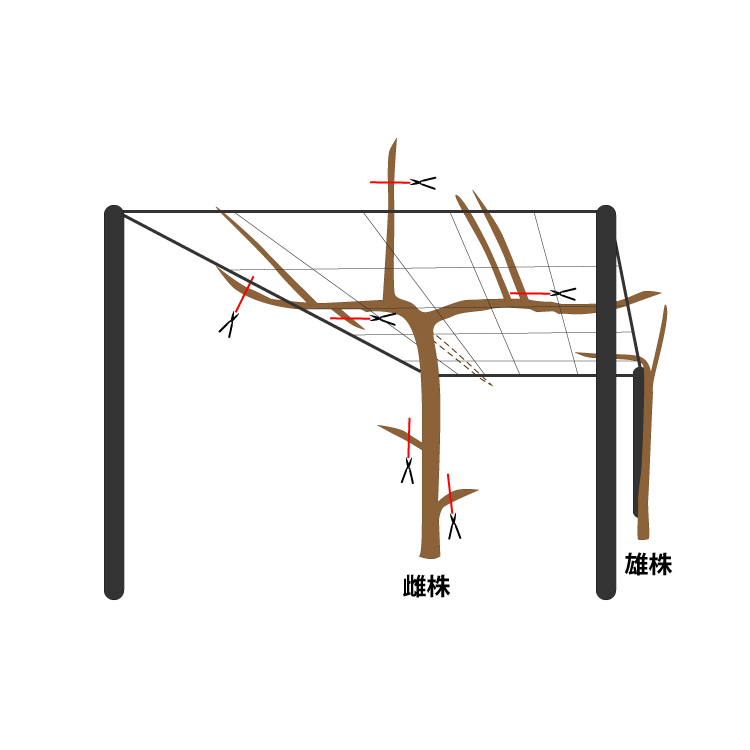

また、棚仕立てが基本となるキウイでは、剪定によって主枝・側枝の方向性を保つことが、木の形を整えるうえでも不可欠です。剪定で、枝が日光を十分に受けられるようにしておくと、良質な果実が育ち収穫量だけでなく味の面でも違いが出てきます。

つまり、剪定は単なる枝の整理ではなく、翌年以降の収穫を左右する重要な管理作業なのです。キウイを健康に育て、毎年たくさんの実を得るためには、必要不可欠な工程として剪定を捉えることが大切です。

キウイを剪定する基本|結果母枝と結果枝を使い分ける

キウイの剪定においては、「前年枝(結果母枝)」と「当年枝(結果枝)」の役割を理解することが最も重要です。キウイの果実は、その年に伸びた枝(結果枝)にしか実をつけません。

したがって、前年に着果した健康な枝を残しておき、その枝から伸びる新しい結果枝を選別して実を育てることが大切です。毎年同じ枝からは実がならないため、古くなった枝は剪定し、新しい結果母枝を育てていく「更新剪定」が求められます。

また、結果枝は1本の結果母枝から複数出てくることがありますが、すべてを残すと養分が分散してしまうため実付きや大きさがばらつきます。

そこで、健康で果実を実らせる力を備えた充実した枝を1~2本に絞り込み、他の枝は間引くことがポイントです。この作業を繰り返すことで毎年安定した収穫が得られ、木全体のバランスも保たれます。

枝を切ることではなく、どの枝をメインとして残すかを見極めることがすこやかな成長ににつながります。正しい知識と観察力があれば、剪定の精度を高めキウイの実りを確実なものにしていくことができるでしょう。

キウイの剪定に適した時期は冬と夏

キウイを剪定するのに適した時期は主に冬と夏です。それぞれの時期で、剪定する目的が異なります。ここでは、冬と夏の剪定について詳しく説明します。

冬剪定は形を整え来季の結果枝を残す

冬の剪定は翌年の果実を実らせる準備として、樹形を整える役割を果たします。キウイの剪定において最も重要なのは、12月から2月にかけて行うこの「冬剪定」です。

この時期はキウイが休眠期に入っており、樹への負担が少なく枝の構造を見極めやすいタイミングでもあります。

冬の作業では、前年の夏に伸びた長い枝の中から健康で太さのバランスが良いものを選んで「結果母枝」として残します。この枝が、翌春新たな「結果枝」を出すベースになります。

古くなった枝や細すぎる枝は、実をつける力が弱いため思い切って剪定します。また、棚づくりをしている場合には左右に主枝を広げて形を整え、全体が均等に日光を受けられるよう意識することが大切です。

夏剪定は日当たり改善が目的

一方、夏剪定は枝の成長が旺盛な6月から8月にかけて行い、主に樹勢のコントロールを目的としています。この時期は果実がすでに育ち始めているため、実の質を高めるための環境調整が中心です。

特に注意したいのが、樹の上部に勢いよく伸びる「徒長枝」の存在です。これらの枝は栄養を過剰に吸収し、果実への養分供給を妨げるため早めの除去が推奨されます。

また、枝が込み合うことで果実に日が当たらず、糖度が上がりにくくなるため、風通しと光の入り方を意識して剪定することがポイントです。不要なわき芽や重なり合う枝を取り除けば、果実の色づきもよくなり見た目にも美しい仕上がりが期待できます。

冬と夏の剪定はどちらもキウイの健康に必要

冬と夏、それぞれの剪定には異なる狙いがありますが、どちらもキウイのすこやかな成長に欠かすことはできません。両方を適切な時期に行うことで木の健康を保ちつつ、質の高いキウイを安定して育てられる環境が整います。キウイのすこやかな成長に欠かせないケアとして剪定を実践することが、収穫量を増やす大きなポイントです。

初めてでも分かりやすい図解で見るキウイ剪定の手順

キウイを正しく剪定するためにも、剪定の手順を知ることが大切です。ここでは、剪定の手順をしっかりと把握するために、図解付きで解説します。

1年目は骨格作りがカギ|棚仕立てのポイント

剪定は、ただ枝を切るだけの作業ではありません。キウイ栽培のスタート時点で最も大切なのは、将来的な樹形を見据えて「主枝」をしっかり決めることです。

植え付けた1年目は、枝がまだ少なく、全体のバランスを作るための骨格形成期にあたります。この段階で枝を整えておかないと、後々の誘引や管理作業が難しくなり収穫にも影響が出ます。

まずは、まっすぐに伸びた健康な枝を主枝候補として1〜2本残し、棚の左右に沿うように誘引します。棚仕立てのキウイでは、横方向への枝の伸びが果実のなりやすさを左右するため、無理に立ち上がる枝や交差する枝は早めに取り除くのが基本です。

また、主枝の途中に出てくる不要な芽や枝は早期に摘み取り、栄養を分散させないように心がけると枝の成長がより安定します。

この初期段階でしっかりと方向性を整えておくと、翌年以降の剪定作業が格段にやりやすくなり、果実のなりも良くなります。

2年目以降は結果枝の更新が重要

キウイは前年の結果枝に実をつけるという性質がありますが、同じ枝に毎年果実を実らせることはできません。つまり、1年ごとに実をつける枝を「更新」していく必要があるのです。2年目以降の管理では、この枝の更新作業が収穫量と品質を左右するカギとなります。

前年に実をつけた枝(古い結果枝)は剪定時に付け根から切り取り、そのすぐ近くから伸びている若くて勢いのある枝を次の年の結果枝候補として残します。この作業を繰り返すことで、キウイの木は常に新鮮な枝を使って果実を育てることができ、収穫の安定化が期待できます。

また、毎年の観察と記録が非常に重要です。どの枝に実が付きやすいのか、どの位置の枝が育ちやすいのかを把握しておくことで年々剪定技術が上がっていきます。

キウイの剪定は、一度覚えて終わりではなく、毎年の積み重ねで上達していく作業です。切るべき枝の選定から切り方、更新剪定の重要性まで理解し、丁寧に作業を進めることが豊かな果実を育てる近道になります。

実付きがよくなる枝の選び方と切り方のコツ

キウイの実の成りをよくするためには剪定時に残す枝を見極めること、切り方に注意することです。ここでは、実付きをよくするためのコツについて、詳しく説明します。

実をつけやすい枝は太さと長さが目安

果実をしっかり実らせるには、剪定時にどの枝を残すかが収穫量に直結します。キウイは枝の性質によって実付きに差があり、特に重要なのは枝の「太さ」と「長さ」の見極めです。

細すぎる枝は栄養の供給量が不足し、十分な果実が育ちません。一方で太すぎる枝は木の勢いが強くなりすぎ、花芽が付きにくくなる傾向があります。そこで、目安として鉛筆ほどの太さの枝を残すとよいでしょう。

また、長さも重要な判断材料となります。極端に長い枝は節間が広がり花芽がまばらになりやすいため、結果的に果実の数が減ってしまいます。節間が詰まりすぎている枝も生育が弱く結果枝としては不向きです。適度な長さで、節の間隔がバランスよく整った枝が、実をよくつける優良な候補になります。

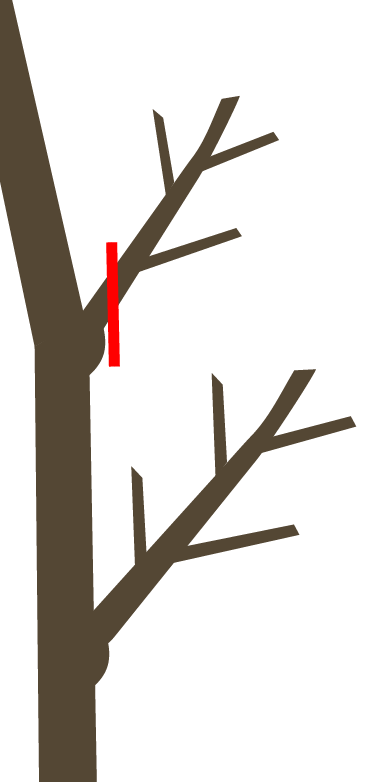

芽の少し上を斜めにカットする

剪定の際、枝の切り方にも配慮が必要です。特に注意すべきは切り口の位置と角度です。芽のすぐ近くを切ってしまうと、成長点が傷つき芽が枯れる原因になります。

逆に遠すぎる位置で切ると、残った部分が枯れ込んで病気の温床になりかねません。芽の上5〜10mmほどの位置を、斜めにカットする方法です。

斜めに切ることで、切り口に水が溜まりにくくなり、内部に病原菌が入り込むリスクを抑えられます。また、斜めの角度は水の流れを促し、切り口の乾燥を早めて癒合を促進します。芽の向きも考慮して外向きの芽の上でカットすれば、枝が外側へと自然に広がり、樹形のバランスも整います。

剪定は単に枝を短くする作業ではなく、翌年の実りを見据えた「選択」と「計画」の積み重ねです。適切な枝を見極め正しい角度と位置で切る、この一手間が甘くて美しいキウイを実らせる確かな下準備となります。

すこやかな木のための剪定後のケアの重要性

キウイの剪定後は、お手入れが必要です。このお手入れを怠ることで木の健康が損なわれたり、実付きが悪くなったりします。ここでは、剪定後のケアについて説明します。

古枝の整理と病害虫対策

剪定後の手入れは、次の年の実りを左右する重要な作業です。特に意識したいのが「古枝の整理」と「病害虫対策」です。果実をつけ終えた枝や古くて硬くなった枝はすでに役目を終えており、残しておくことで通風や採光を妨げる要因になります。また、こうした枝には病原菌が潜む可能性があるため、放置すると翌年の発芽や果実に悪影響を及ぼす恐れがあります。

剪定と合わせて、病気の兆候がある枝や、虫に食われた痕跡がある部分を丁寧に見つけて切り落としましょう。見た目では判断しにくいかもしれませんが、内側が黒ずんでいたり皮がはがれていたりする枝は早めに取り除くのが無難です。この時期に適切に整理しておけば、春先の芽吹きもスムーズに進樹全体の健康を保つことができます。

堆肥や元肥で樹勢を維持する

剪定は樹にとって一定のダメージを伴うため、その負担を軽減するための「栄養補給」も忘れてはなりません。収穫後にしっかりと堆肥や有機質の元肥を施すことで、根の活力が回復し翌春の発芽に向けたエネルギーを蓄える準備が整います。

特にリン酸やカリウムを含む肥料は、花芽の形成や根張りの強化に役立つため剪定後のケアとして効果的です。施肥するときは、根に直接触れないよう少し離れた場所に施すことで、根の酸化や肥料焼けを防げます。土の状態を見ながら、過湿を避けて施肥することもポイントです。

キウイの剪定は枝の見極めと更新が成功の鍵

キウイの剪定を成功させるには、切るべき枝を見極めることと剪定方法がポイントです。毎年同じように剪定しても、環境や木の状態によって結果は変わります。どの枝がよく伸びたか、どこに果実が多く実ったかを正確に把握、必要に応じて記録しておくことで、次回の剪定作業が正しくスムーズに進みます。まずは図解をもとに剪定の基本を理解し、実践を積み重ね豊かな収穫を目指しましょう。