きゅうりの育て方完全ガイド:種まきから収穫までを徹底解説

家庭菜園を始めたいけど、何を育てればいいか迷っている方へ。きゅうりは初心者にも育てやすく、家庭で新鮮な風味味を楽しめる野菜の一つです。

この記事では、きゅうりの種まきから収穫までをわかりやすく解説します。栽培のコツやトラブル対策、手軽に始められるポイントを網羅しました。美味しいきゅうりを楽しむために、活用してください。

記事のポイント

- きゅうりの基本情報

- きゅうりを育てるメリット

- きゅうりを育てるコツ(準備から収穫後まで)

きゅうり栽培の魅力とは?

きゅうりを育てる前に、きゅうりを栽培する魅力について理解しましょう。

きゅうりの特徴と栄養価

きゅうりは、その約96%が水分で、低カロリーな野菜として知られています。そのみずみずしさと爽やかな風味は、サラダや漬物、酢の物など幅広い料理に活用され、夏の食卓に欠かせません。

また、カリウムが豊富で、体内の余分な塩分を排出する効果が期待されるため、むくみ対策や健康的な食生活を支えるのにも役立ちます。さらに、さまざまな品種があり、一般的な白イボ系から歯ごたえのよい四葉系、甘みの強い品種まで、自分の好みに合った選択が可能です。

家庭菜園できゅうりを育てるメリット

家庭菜園できゅうりを育てる最大の魅力は、何といっても収穫の楽しさと新鮮さです。自家製のきゅうりは市販のものよりも香りが良く、シャキシャキとした食感を味わえます。

加えて、きゅうりは初心者にも育てやすい野菜で、種まきから収穫まで比較的短期間で成長します。病害虫に強い品種を選ぶことで、薬剤を極力使わない自然な育て方が可能です。

また、家庭菜園では苗の成長や収穫のタイミングをある程度自由に調整できるため、好みに合うきゅうりを育てられます。

さらに、土壌改良や作物の健康を考慮することで、より良い環境を整えながら持続可能なガーデニングを楽しめるでしょう。

きゅうりの基本情報

きゅうりを育てる前に、きゅうりがどのような特徴を持つのかを理解しましょう。

きゅうりの原産地と品種の種類

きゅうりはインド北西部、ヒマラヤ山麓を原産地とするウリ科の植物で、日本には平安時代に伝来しました。

その後、品種改良が進み、現在では多様な品種が存在します。代表的なものには、一般的な白イボ系、食感の良い四葉(すうよう)系、甘みが強い品種などがあります。

また、見た目や用途に応じてブルームきゅうり(表面に白い粉がつく)やブルームレスきゅうり(つるつるした外観)も流通しています。

家庭菜園では、病害に強く育てやすい品種が人気です。選ぶ品種によって栽培のしやすさ、サイズと味の好みが異なるため、自分の目的に合った品種を選ぶことがポイントです。

栽培に適した気候と土壌条件

きゅうりは温暖な気候を好む夏野菜で、生育適温は20~30℃です。低温や過湿、高温乾燥には弱いため、栽培時期や環境の管理が重要です。日当たりが良く、風通しの良い場所が理想的で、適度に湿り気を保つことが大切です。

また、きゅうりの根は浅く広がるため、保水性と排水性を兼ね備えた土壌が適しています。さらに、マルチングや敷きわらを活用することで、地温の確保や泥跳ね防止、乾燥防止にもつながります。適切な環境を整えることで、丈夫な株と美味しい実が育つでしょう。

準備編:栽培前に押さえておきたいポイント

きゅうりを栽培する前の準備段階で、押さえておきたいポイントを紹介します。

土作りの基本:栄養たっぷりの土壌を作る

きゅうりを健康的に育てるためには、まず土作りが重要です。きゅうりは浅く広がる根を持つため、保水性と排水性を兼ね備えた土壌が適しています。

栽培を始める2週間前までに苦土石灰を施し、土壌酸度を中性(pH6.0〜6.5)に整えます。その後、1平方メートルあたり堆肥2kg、化成肥料150〜200gを元肥として混ぜ込みます。さらに、黒マルチを使用して土の温度を保つことで、根の発育を促進します。良好な土壌環境は、きゅうりの収量や品質に直結します。

栽培場所の選び方:日当たりと風通しがカギ

きゅうりは日当たりの良い場所を好むため、日照時間が長く、風通しの良い場所を選ぶことがポイントです。風通しが悪いと病害虫のリスクが高まるため、適度なスペースを確保しましょう。

また、過湿を避けるために高畝を作ると効果的です。さらに、ウリ科野菜の連作障害を避けるため、同じ場所での栽培は2〜3年間隔を空けるのが理想です。スペースに限りがある場合は、耐病性の高い接ぎ木苗を利用するのがおすすめです。

栽培スケジュール:種まきから収穫までの流れ

きゅうりの栽培スケジュールは地域や品種により異なりますが、一般的には以下の流れです。

春まき

4月に種をまき、5月に定植、6月〜8月に収穫。

夏まき

6月に種をまき、7月〜9月に収穫。

秋まき

8月に種をまき、9月〜10月に収穫。きゅうりは夏野菜ですが、時期をずらすことで、秋にも収穫を楽しめます。

種まき後、発芽に適した温度(25〜30℃)を維持し、苗をしっかりと育てます。植え付け後は適切な水やりと肥料管理を行い、成長を促進します。これらの準備をしっかり行うことで、健康なきゅうりを栽培できるでしょう。

種まき・育苗の方法

きゅうりの種まきと育苗の方法、ポイントを紹介します。

ポットまきと直まきの違い

きゅうりの種まき方法には、ポットまきと直まきがあります。ポットまきは、9cmほどのポットに2~3粒ずつ種をまき、育苗期間中に間引きを行いながら1本立ちに仕立てます。

この方法は気温が安定しない春先でも安全に育てられる利点があります。一方、直まきは畑やプランターに直接種をまく方法で、気温が十分に上がる6月以降に適しています。

直まきは手間が少なく済む一方で、発芽率や初期の管理が難しい場合もあるため、初心者にはポットまきがおすすめです。

発芽を成功させるための温度と湿度管理

きゅうりの発芽には地温が25~30℃程度必要です。このため、春先には保温効果の高いビニールハウスや温床を利用すると良いでしょう。

発芽するまでの間は、ポットや苗箱の上に濡らした新聞紙をかけて湿度を保ち、土が乾かないように注意します。夏場に種をまく場合は、逆に高温を避けるため、寒冷紗を利用して日差しを調整します。

発芽が揃った後は、風通しを良くし、徐々に昼夜の温度差に慣らしていくことで、丈夫な苗が育つでしょう。

間引きと移植のポイント

発芽後、ポットまきの場合は、子葉が出たタイミングで2本に間引き、本葉1枚が出る頃には最終的に1本立ちにします。直まきでは、間引きを2回に分けて行い、最も元気な苗を残します。

間引いた苗は無駄にせず、別の場所に移植することも可能です。最終的な定植は、本葉が3~4枚になった頃が目安で、この時点で畑やプランターに植え替えます。移植時には根を傷つけないよう慎重に扱い、植えた後はたっぷりと水を与えることが重要です。

植え付けと支柱立て

苗がある程度の大きさに育ったら、植え付けと支柱立てを行います。

定植のタイミング:苗選びの基準と気温のチェック

きゅうりの定植は、晩霜の心配がなくなり、最低気温が10℃以上、地温が15℃以上になった頃が適しています。春まきの場合、一般的には5月頃が目安です。苗を選ぶ際には、本葉が3~4枚ほどで、茎が太く節間が詰まった健康的なものを選びましょう。

老化苗や徒長苗を避けることで、健康なきゅうりが育ちます。定植前には、苗をポットごと十分に水を含ませておき、植え付け後にしっかりと水やりを行います。また、気温が低い場合には黒マルチや保温資材を活用して地温を確保しましょう。

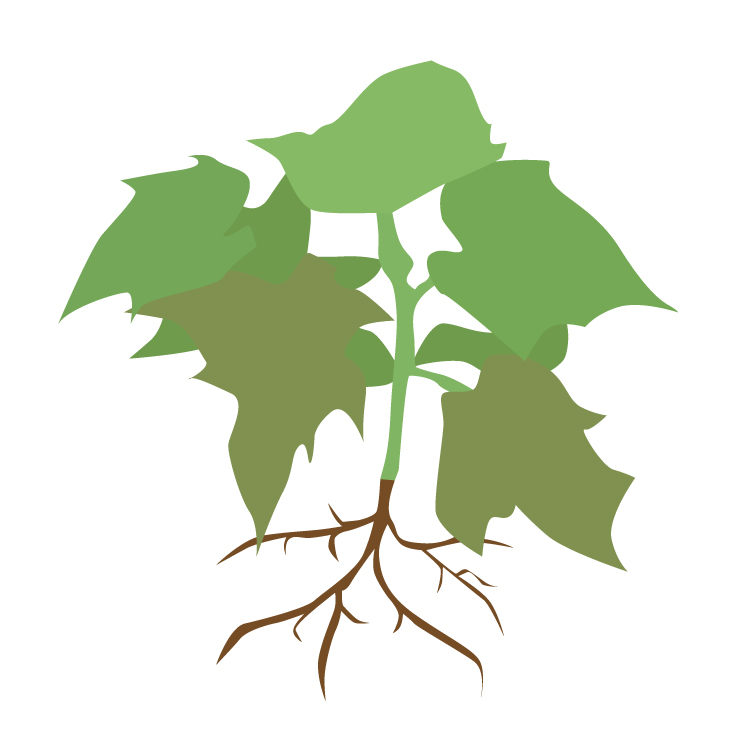

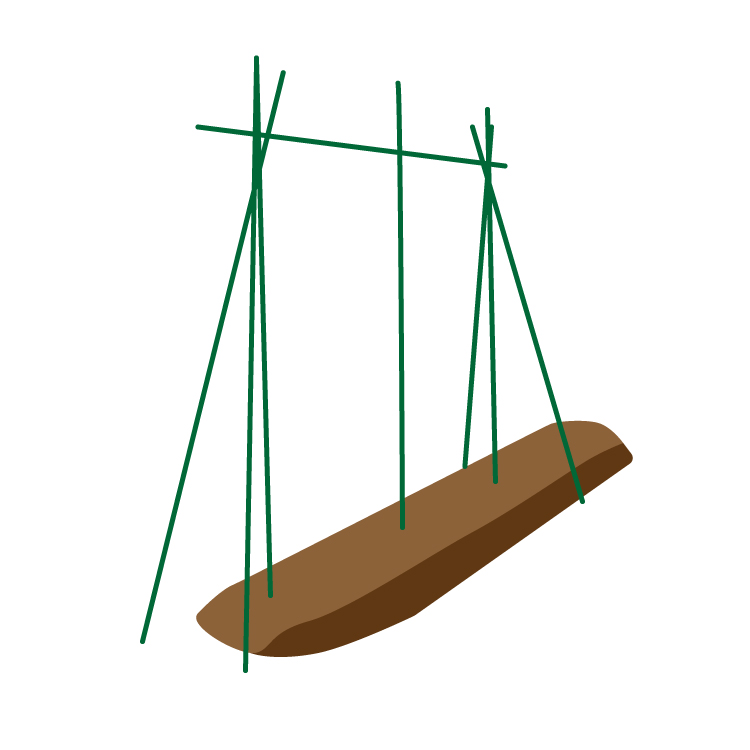

支柱の設置方法:直立型と合掌型の使い分け

きゅうりの栽培には支柱の設置が欠かせません。1列栽培の場合は直立型、2列の場合は合掌型がおすすめです。直立型はシンプルで設置が容易ですが、合掌型は構造が安定し、大量収穫に適しています。

支柱は50cm間隔で設置し、ツルが伸び始めたら、こまめに誘引して支柱やネットに絡ませます。きゅうりネットを使用すると、親ヅルの誘引以外の作業を軽減できます。ツルが重くなるため、強度のある支柱を選び、風で倒れないようしっかり固定しましょう。

苗を植える際の注意点

苗を植える際は、根を傷つけないよう丁寧にポットから取り出します。接ぎ木苗を使用する場合は、接ぎ木部分が土に埋まらないよう浅めに植え付けるのがポイントです。

植え穴にはあらかじめ水をたっぷり注ぎ、植え付け後も十分な水やりを行い、活着を促します。また、畝の間隔は50~60cmを確保し、風通しと日当たりの良い環境を整えましょう。

敷きワラやマルチングを利用すると、地温の維持や雑草防止、土壌の乾燥対策に効果的です。適切な植え付けと支柱設置は、きゅうり栽培を成功させるための重要な作業です。丈夫な株を育てるために、これらのポイントをしっかり押さえましょう。

育成管理のコツ

おいしくみずみずしいきゅうりを育成するために、ここでは管理のポイントを紹介します。

水やりのタイミングと量の調整

きゅうりはその95%以上が水分でできているため、適切な水やりが収穫の成否を分けます。特に果実が肥大する時期は、土壌の水分量を一定に保つことが重要です。

乾燥が続くと果実が変形し、尻細りや曲がり果が発生しやすくなります。水やりのタイミングは、土の表面が乾いた頃を目安にし、朝のうちに株元にたっぷりと与えましょう。

葉や果実が濡れると病気が発生しやすくなるため、直接かけないよう注意してください。梅雨明け後は、乾燥により株の成長が停滞しやすいため、こまめな水やりが不可欠です。

肥料管理で元気な株を育てる

きゅうりは成長が早く、次々に実をつけるため、肥料切れを起こしやすい野菜です。植え付け2週間後を目安に1回目の追肥を行い、その後は2〜3週間ごとに続けて追肥を施します。

肥料は株元ではなく畝の肩や畝の周囲に施し、根を傷つけないよう注意が必要です。液肥を併用すると、さらに効果的に栄養を補えます。施肥の注意点は、肥料の量を控えめにし、過剰な施肥によるダメージを避けることです。

整枝と摘芯:株のバランスを整える方法

きゅうりの整枝は風通しを良くし、病害虫を防ぐために欠かせません。初期の成長段階では、根をしっかり張らせるため、第5節以下の脇芽や雌花を摘み取ります。

その後、子づるには2枚の葉を残して摘芯し、親づるは支柱の先端に届いたところで摘芯します。これにより株全体のエネルギーが分散し、健康的な成長を促します。

病害虫の発見と対策

きゅうりはうどん粉病やべと病などの病気にかかりやすい野菜です。これらの病気を防ぐには、通気性を良くし、過湿を避けることが重要です。

また、アブラムシなどの害虫は早期発見が鍵です。見つけ次第、手で除去するか、適切な薬剤を散布して拡大を防ぎましょう。敷きワラや黒マルチを利用すると、雨による泥はねを防ぎ、病気の予防に役立ちます。

これらの育成管理を徹底することで、健康的で収量の多いきゅうりを収穫することができます。

収穫とその後の手入れ

きゅうりの収穫と、収穫後の手入れについて詳しく説明します。

収穫のタイミングと方法

きゅうりは、開花後7~10日が収穫の目安です。早朝に収穫するとみずみずしさが保たれ、美味しさも際立ちます。

果実の長さが20cm前後、太さが均一であれば収穫適期と判断できます。収穫時には、果実の根元を持ちながら清潔なハサミで切り取ります。収穫が遅れると果実が肥大しすぎて風味が落ちたり、株の負担が増したりするため、こまめな収穫を心がけてください。

また、初期の実2~3本は株を育てるために早めに取り除くことをおすすめします。

収穫後の株へのケア

収穫が進むにつれ株が疲弊するため、追肥と適切な水やりが必要です。2週間に1度のペースで化成肥料を施し、株の健康を保ちます。

また、古くなった葉や病気にかかった葉をこまめに取り除き、風通しを確保します。これにより、病害虫の発生を抑えると同時に株全体の活力を維持できます。収穫期が続いても、果実を大きく育てすぎないよう注意し、適期収穫を心がけることが重要です。

次のシーズンに向けた準備

収穫が終わったら、株を整理し、土壌改良を行います。収穫終了後は株を抜き取り、根や残渣を完全に除去して土をリフレッシュします。特にウリ科作物を連作している場合は、連作障害を防ぐため、接ぎ木苗の利用や土壌消毒を検討しましょう。

また、堆肥をたっぷり混ぜ込むことで、次の栽培に向けた豊かな土壌作りに効果的です。この時期に土を整えることで、次のシーズンも元気なきゅうりを育てる準備が整います。

きゅうりの育て方を理解し豊かな収穫を!

きゅうりは初心者でも育てやすい夏野菜で、適切な管理を行えばたくさんの収穫が楽しめます。種まきから土作り、育成管理、収穫まで、それぞれの過程でのポイントを押さえることが、きゅうりを健康に育てるカギです。

特に、水やりや肥料管理、病害虫の早期発見と対策を徹底することがポイントです。また、収穫後の株ケアや次のシーズンに向けた準備を行うことで、継続的にきゅうりの収穫を楽しめるでしょう。