まきの木の剪定時期はいつ?最適な季節と失敗しない剪定のコツを解説

庭木として人気の高いまきの木は、剪定の時期を誤ると樹形の乱れや、枝枯れの原因になります。美しい樹形と健康な成長を促すには、季節にあわせた適切な手入れが欠かせません。本記事では、まきの木の最適な剪定時期をはじめ、季節ごとの目的別の剪定方法や注意点、自分で剪定する際のコツまでわかりやすく解説します。庭木の手入れで失敗しないための知識を、この機会にしっかり押さえておきましょう。

記事のポイント

- まきの木の適切な剪定時期

- 目的で異なるまきの木の剪定時期

- まきの木を剪定するコツ

まきの木の剪定は時期が重要

まきの木をすこやかに保つためには、剪定を行う時期が重要です。ここでは、まきの木の剪定に適した時期について詳しく説明します。

剪定に適したタイミングは春と秋

まきの木の剪定に適しているのは、春と秋の年2回です。春は4月から5月にかけて、新芽が動き出す直前が目安となります。この時期は枝の伸び方を見越して形を整えやすく、思い切った剪定(強剪定)にも向いています。

強く刈り込んでも新しい芽が元気に育ちやすく、全体のバランスを整えやすいからです。 また、秋は9月から10月頃が適期です。夏の間に勢いよく伸びた枝を整理することで、見た目を整えると同時に風通しや日当たりも改善できます。

気温や湿度が落ち着くこの時期は、剪定によるダメージからの回復も早く、木への負担が少ない点もメリットです。春と秋それぞれの特徴を活かし、目的に応じた手入れを行うことで、まきの木の美観と健康を保てます。

剪定を避けるべき時期|真夏と真冬はNG

真夏と真冬は、まきの木にとって剪定に不向きな時期です。夏は気温が高く、剪定後の枝や葉が乾燥しやすいため、葉焼けや枯れ込みが起きやすくなるからです。また、強い日差しにさらされることで、切り口から水分が奪われ、回復が遅れる恐れもあります。

一方、1月から2月にかけての寒さが厳しい時期は、まきの木の代謝が低下しているため、剪定による傷の治りが遅くなります。切り口がふさがりにくく病害虫の侵入を招くリスクも高まるでしょう。

こうしたリスクを避けるためにも、剪定は木の生育が活発な時期に行うことが大切です。適切なタイミングで手入れを行うことで、まきの木の健康を守りながら理想的な樹形を維持することができます。

庭木は種類によって剪定に適した時期が異なります。「庭木の剪定時期一覧表を紹介!庭木を美しく育てるためのポイントを解説」でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

目的によって適した剪定時期は変わる

剪定の目的は複数あるため、目的によってまきの木の適した剪定時期が異なります。ここでは、剪定に適した時期について、目的別で紹介します。

形を整えるなら春〜初夏が理想

まきの木の美しい樹形をつくるには、春から初夏にかけての剪定時期が最も適しています。4月から5月頃は新芽が動き始める前の段階であり、枝葉の生長を見越して形を整えやすいタイミングです。

この時期に剪定を行うことで、切り口からの回復も早く、剪定後の樹形も安定しやすくなります。特に、庭木としてまきの木を管理している場合には、樹形のバランスが重要になりますので、芽吹きの前に余分な枝を取り除いておくことで、すっきりとした状態で生長を促せます。

また、春は日差しが安定し、気温も高まり始めるため、剪定によるダメージを最小限に抑えられるのも特徴です。形づくりを主な目的とするのであれば、この時期を逃さずに作業することが望ましいでしょう。

不要枝の除去や風通しの改善なら秋が適期

不要な枝の整理や風通しの確保を目的とするなら、秋の剪定時期が最適です。夏の間に伸びきった枝や、混み合ってしまった葉を取り除くことで、まきの木全体の通気性が向上し蒸れによる病害虫の発生リスクを減らせます。

特に9月から10月の間は気温が下がり始め、剪定後の負担が少なくなる時期です。害虫が活動を終えるこのタイミングで枝を整理することで、翌年の新芽が健康に育ちやすくなります。

また、不要な枝を減らすことで、まきの木の内部に光が入りやすくなり、元気な成長を促せます。秋の剪定では形を整えるというよりも、健康維持とトラブル予防を意識した作業が中心となるため、剪定の目的を明確にしながら剪定することが大切です。

剪定のやりすぎは樹勢を弱める原因に

まきの木だけに限ったことではありませんが、剪定のやりすぎは木の健康を損なうことにつながります。ここでは、まきの木の剪定を適切に進めるためのポイントを紹介します。

1回の剪定で切る量は全体の3割以内が目安

まきの木の剪定では、一度に切りすぎないことが重要です。葉や枝を一気に取り除いてしまうと、光合成に必要な葉面積が不足し、木全体の活力が低下してしまうからです。

特に、健康なまきの木を維持したい場合には、剪定で取り除く枝葉の量を全体の3割以内にとどめることが基本とされています。これは、木の回復力や葉の再生スピードを考慮した数値であり、それを超える剪定は樹勢を落とす原因になります。

また、過度な剪定によって内部に強い日差しが入り込み、幹や枝に日焼けが起こるリスクもあります。そのため、まきの木は、毎年少しずつ手を加えていくこまめな手入れが最適です。

一度に完璧な樹形を目指すのではなく、年単位で木全体のバランスを整えていく意識を持つことが、木をすこやかに育てるうえで大切です。

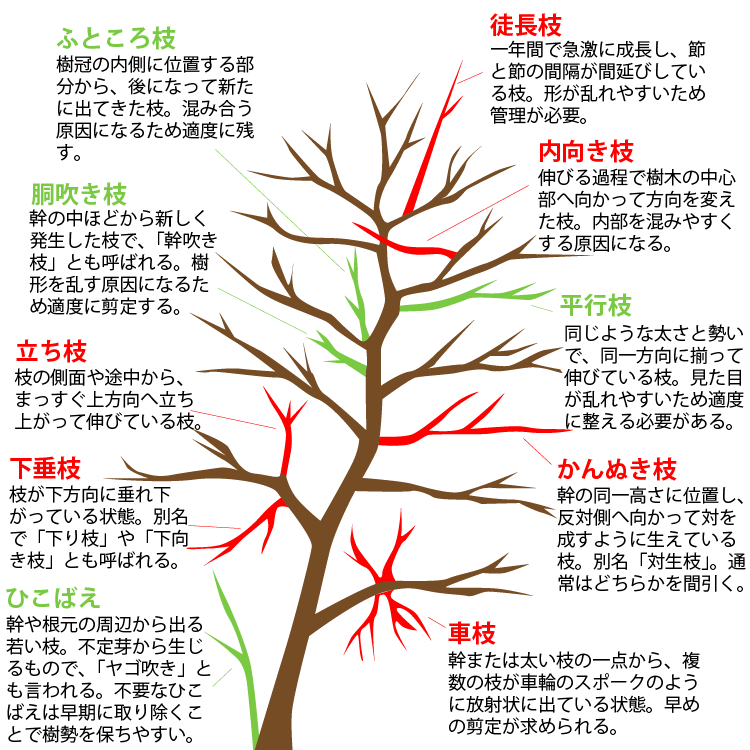

不要な枝を見極めるポイント

剪定で切るべき枝を見極めるには、枝の状態と位置に注目することが必要です。まず、内側へ向かって伸びる枝は、将来的に枝同士が干渉してしまう可能性が高く、風通しを悪くする要因になるため優先的に取り除きます。

次に、交差してこすれ合う枝はお互いを傷つけ合い、そこから病気が発生することがあるため、放置せず剪定しましょう。さらに、明らかに枯れている、勢いのない弱い枝も木全体の栄養を無駄に消費してしまうため早めに剪定した方がよいでしょう。

このように、枝の選別を適切に行うことで不要な枝に栄養を取られず、必要な部分にエネルギーを集中させることができます。まきの木を健全に育てるためには剪定量だけでなく、切るべき枝の選び方にも配慮が必要です。

業者への依頼は樹高と作業量で判断

まきの木は、その種類によって異なりますが10~20mまで成長します。そのため、庭に植える場合は剪定で高さを調整する必要が出てきます。ここでは、自分で剪定するか、業者に依頼するかを判断するポイントを紹介します。

2.5mを超えるまきの木は業者への依頼が適切

まきの木の高さが2.5mを超える場合、無理せず業者への依頼を検討するのが安全です。高さのある木の剪定には脚立の使用が必要になりますが、不安定な足場での作業は落下の危険性を伴います。

特に剪定中は両手を使うため、バランスを崩しやすく、転倒やケガをするリスクが高まります。

プロの剪定業者は高所作業に適した道具や安全器具を備えているだけでなく、まきの木の樹形や生育サイクルを熟知しています。そのため、不要な枝を的確に見極めながら、木に負担をかけない剪定が可能です。

高木の剪定は作業量も多く、時間も体力も必要になります。少しでも不安を感じるようであれば、安全と仕上がりを優先して専門業者に依頼するのが適切です。

自分で剪定する場合の道具とコツを押さえましょう

剪定を自分で行う際は、適切な道具を選ぶことが重要です。枝をしっかり切るには、切れ味の良い剪定ばさみを用意しましょう。刃が鈍っていると枝をつぶしてしまい、切り口が雑になって病気を招きやすくなるからです。作業前に刃を消毒し、常に清潔な状態を保つことも忘れてはいけません。

また、剪定したあとの切り口は斜めにカットするのが基本です。水平に切ると水が溜まりやすく、そこから菌が繁殖するリスクが高まるからです。斜めにすることで雨水が流れ落ちやすくなり、木が元気に育ちます。枝の付け根ギリギリではなく、少し残すように切ると切り口が自然にふさがりやすくなります。

樹高が低く、簡単な整枝程度であれば自力でも十分可能です。ただし、安全を最優先にしながら、無理のない範囲で取り組むようにしましょう。

まきの木の樹形は庭の雰囲気や好みで判断

まきの木を自分で剪定するときは、庭全体の雰囲気や好みを優先すると満足いく樹形に仕上がる可能性が高いです。ここでは、剪定のコツについて説明します。

丸く仕立てる剪定と自然樹形を活かす剪定の違い

まきの木の剪定方法には、大きく分けて「刈込剪定」と「自然風剪定」の2つの方法があります。庭全体を整然と演出したい場合には、丸いシルエットに仕立てる刈込剪定が適しています。

特に和風庭園では、全体の構図に合わせて人工的なシルエットをつくる手法がよく用いられます。密に葉を残すことで重厚感が生まれ、庭の印象が引き締まるからです。

一方、まきの木本来の樹形を楽しみたい場合には、自然樹形を活かす剪定がおすすめです。この方法では、不要な枝や混み合った部分を軽く間引く程度にとどめ、樹木の成長リズムに任せながら整えていきます。外から見える枝の流れを自然に保ちつつ、風通しと採光を意識して間引いていくのがコツです。

無理に切りすぎず、樹木本来のシルエットを尊重した手入れによって、自然な美しさを長く楽しめます。

毎年の剪定計画で整った樹形をキープ

まきの木の剪定は、年に一度ではなく、定期的な手入れを継続することで理想の形を維持できます。毎年の成長具合を見ながら少しずつ整えていくことで、無理なく元気な姿を保てるでしょう。

無計画に手を入れると、次年度以降にバランスが崩れる原因となるため、年間を通じた木の成長を意識した剪定が重要です。

また、植え付けから1〜2年は根を張る期間と考え、無理な剪定は避けた方が無難です。本格的に枝を整え始めるのは、植え付けから3年目以降が目安とされています。この頃になると枝葉も安定し、理想の樹形づくりに適した剪定時期だと言えます。若木のうちは過度に切らず、将来を見据えた柔軟な対応が求められます。

まとめ|まきの木の剪定時期を正しく見極めて美しい庭にしよう!

まきの木の剪定は、目的に応じて剪定時期や方法を選ぶことが大切です。春と秋に適切な量で手入れを行い、樹形やすこやかな状態を保ちましょう。高さがある場合は無理をせず業者に任せた方が安全です。好みに合わせて樹形を整え、計画的な剪定を続けることで、美しく育ったまきの木を長く楽しむことができます。剪定は見た目の整備だけでなく、風通しや害虫対策としても効果的です。基本を押さえて、安全かつ丁寧に取り組みましょう。