ブドウの剪定方法を図解で解説!品種別のコツと失敗しないポイント

ブドウを育ててみたい。でも「剪定」と聞くと、難しそうに感じる方も多いかもしれません。どこをどう切ればいいのか分からず、戸惑ってしまうこともあるでしょう。

実は、剪定はブドウの収穫量や品質を左右する大切な作業です。初心者の方でも基本を押さえれば、しっかり実践できるようになります。

この記事では、図解を交えて、ブドウの剪定方法をやさしく解説します。品種ごとの違いや剪定のタイミング、失敗しないコツまで、家庭での栽培に役立つ情報をまとめました。

まずは剪定の基本を知って、豊かな実りを目指してみませんか?

記事のポイント

- 図解でわかるブドウの剪定方法と基本手順

- 冬剪定・夏剪定の適期と目的の違い

- 品種に合わせた剪定のコツとよくある失敗への対処法

ブドウ剪定の基本と重要性

ブドウの樹を健やかに育てておいしい実を実らせるためには、「剪定」がとても重要な作業となります。

ここでは、剪定の役割と、それを怠った場合に起こりうるリスクについて、わかりやすくご紹介します。

剪定で変わるブドウの収穫量と品質

剪定は、果実の収量や糖度に影響を与えることが多く、栽培の成否に関わる重要な工程とされています。枝ぶりを整えることで、収穫数や糖度に違いが出やすくなります。

不要な枝を取り除いて樹形を整えると、日光や風が内部までしっかり届き、光合成が活発になります。こうした環境づくりが、ブドウの甘さや粒の大きさを引き出すうえで欠かせません。

また、枝の数や長さを適切に管理することで、木が蓄えた養分を実へ集中させやすくなります。結果として、安定した収穫を得やすい健全な木へと育てることにつながります。

品種や育て方にもよりますが、剪定の有無によって果実の味や房の形に差が出ることがあり、剪定の重要性が広く認識されています。

特に家庭菜園では、1本の木が成果のすべてとなるため、こうした手入れの積み重ねが重要です。

剪定しないとどうなる?放置によるリスク

自然のままに任せたいと考えて剪定を控える方もいますが、剪定をしないブドウの木には、いくつかのデメリットが生じます。

まず最初に起きやすいのは、枝葉が密集して風通しが悪くなることです。枝葉が込み合うと湿気がこもり、うどんこ病や灰色かび病といったカビによる病気が発生するリスクが高まります。

また、日当たりが悪くなることで光合成が滞り、樹全体の活力が低下します。その結果、実が小粒になったり、味が薄くなったりと、果実の質にも直接影響が出てきます。

さらに、枝が込みすぎると養分が分散し、本来残すべき枝にも十分な栄養が行き届かなくなるでしょう。病害虫の発見が遅れるリスクも高まり、手入れがしにくい木になってしまうこともあります。

こうしたリスクを防ぎ、健康で実りあるブドウを育てるためにも、剪定は欠かせない作業といえるでしょう。

【図解付き】ブドウの剪定手順と枝の選び方

ブドウの剪定は、「どこをどう切ればよいのか」がはっきりしないと、なかなか一歩を踏み出しづらい作業です。特に初心者にとっては、基本の手順と枝の見極め方が大きなポイントになります。

ここでは、剪定に必要な道具の準備から、図解でわかる手順、枝の選び方まで、丁寧に解説します。

剪定に必要な道具と準備

正しい剪定のためには、適切な道具をそろえることが第一歩です。使いやすい道具は作業効率を高め、ブドウの木へのダメージを抑えられます。

- 剪定ばさみ:小枝用で、刃の切れ味が良く手にフィットするものが扱いやすくおすすめです。

- 園芸用ノコギリ:太めの枝を処理するときに使用します。折りたたみ式が便利です。

- 癒合剤:太い枝を切った際、傷口に塗布して病気の予防に役立てます。

- 手袋・長袖:トゲや木の皮で手を傷つけないように保護します。

- 掃除道具(バケツ、剪定枝入れ袋など):切った枝をすぐに回収し、病害虫の予防にも。

作業を始める前には、樹全体を観察して、伸びすぎた枝や前年に実をつけた枝の位置を大まかに把握しておくとスムーズです。できれば晴れた風のない日を選ぶと、剪定中の事故やミスも防ぎやすくなります。

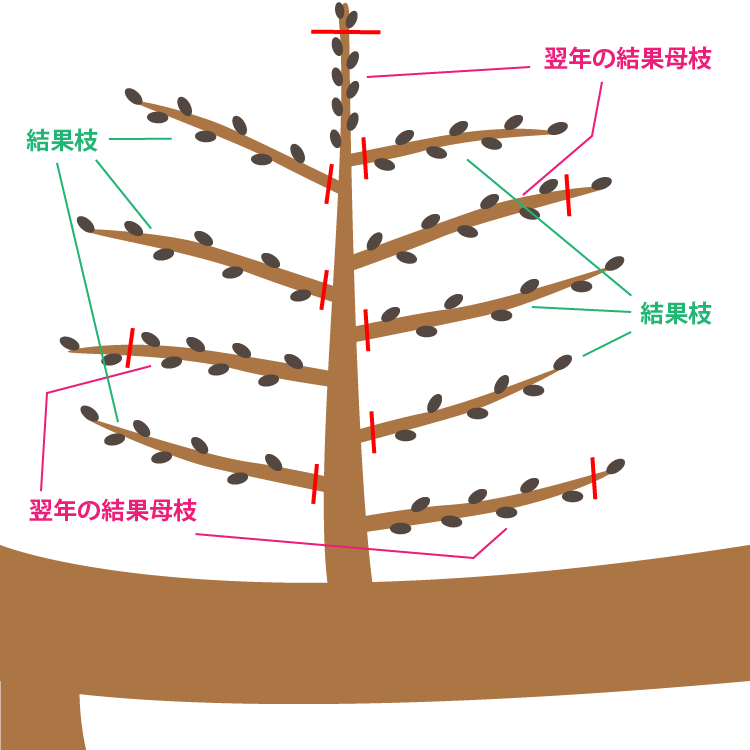

基本の剪定手順【図解付き】

剪定は単なる枝切りではなく、来年以降の実付きや樹形を整えるための大事な準備作業です。以下に、基本的な流れを図解とともにご紹介します。

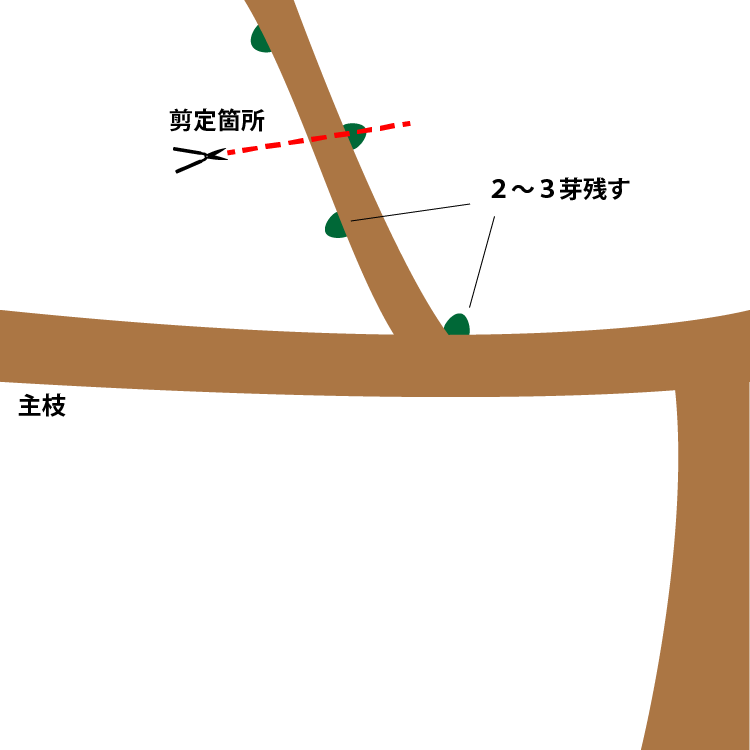

1. 前年の結果枝(結果母枝)を見つける

前年に果実をつけた枝(結果枝)は、今年は実をつけないため、根元近くから剪定します。ただし、次の結果母枝として使う場合は、たとえば短梢剪定では、枝元から2〜3芽を残し、その上にある芽の位置で切るのが基本です。これは「犠牲芽剪定」とも呼ばれ、切り口に最も近い芽をあえて枯れさせることで、その下の芽を健全に伸ばすための方法です。

なお、残す芽の数は品種や樹勢によって異なるため、後述の剪定方法ごとの一覧表を参考に調整してください。

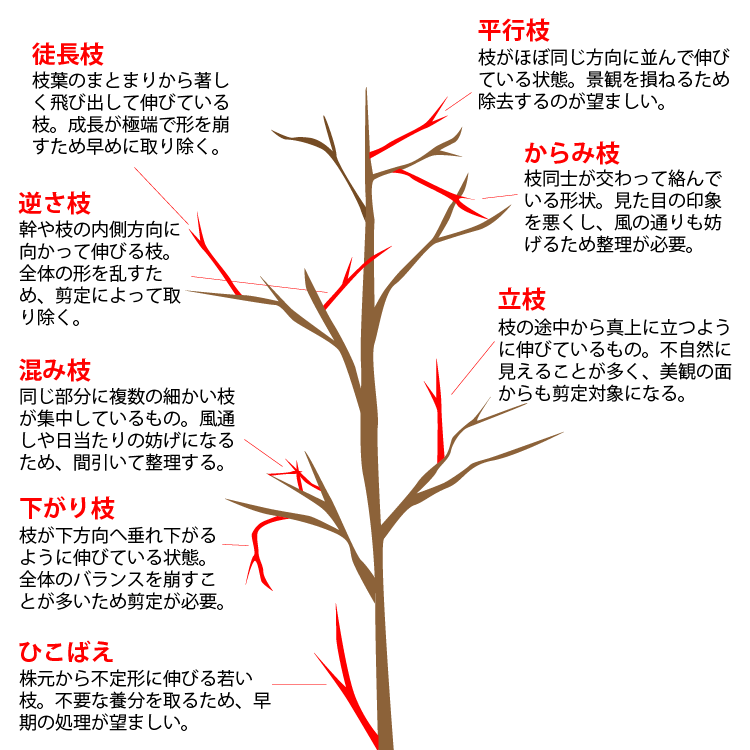

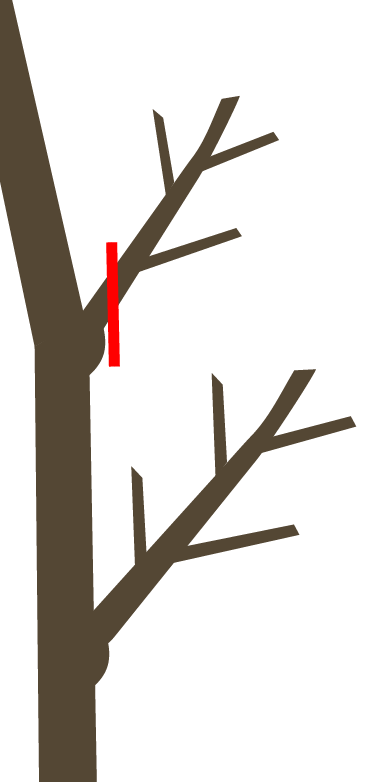

2. 不要な枝を間引く

交差している枝、内向きに伸びる枝、極端に長く伸びた「徒長枝(とちょうし)」などは、風通しや日当たりを妨げる原因となるため、枝元から切り取ります。

3. 全体のバランスを整える

残したい主枝の方向を意識し、左右や上下のバランスを見ながら枝の数と長さを調整します。枝が多すぎると栄養が分散し、実つきが悪くなりがちです。家庭栽培では、枝数を絞ることで実に栄養を集中させやすくなります。

4. 癒合剤で切り口を保護する

太い枝や幹に近い部分を切ったあとは、すぐに切り口へ癒合剤(切り口保護剤)を塗りましょう。雨水や雑菌の侵入を防ぎ、乾燥によるダメージも抑えられます。

枝の切り方にはコツがあります。斜めにカットすることで、雨水が溜まりにくくなり、切り口が早く乾きやすくなります。残す芽の向きにも注意しましょう。できれば外向きの芽を残すと、枝が外側へ広がり、きれいな樹形に仕上がります。

枝の選び方と剪定の強弱|樹勢との関係

どの枝を残すか、そしてどれだけ切り戻すかは、ブドウの木の体力(樹勢)や品種によって変わってきます。

以下は、枝を選ぶ際の基本的な判断ポイントです。

- 徒長枝(とちょうし):極端に元気すぎる枝は樹の力を奪いやすいため、剪定の対象です

- 前年に実付きが良かった枝の近くの芽:翌年の結果枝候補として期待できるため、残しておくのが基本です

- 細くて弱い枝・芽:実をつける力が乏しいことが多いため、間引き対象です

また、剪定の「強さ」は、枝の先に何個の芽を残すかで調整します。芽の数は、品種の特徴や木の体力に応じて変えるようにしましょう。

| 剪定方法 | 残す芽の数 | 向いている品種例 |

|---|---|---|

| 短梢剪定 | 2〜3芽 | デラウェア、シャインマスカットなど |

| 中梢剪定 | 4〜6芽 | ナイアガラなど |

| 長梢剪定 | 7〜12芽 | 巨峰、ピオーネなどの大粒系 |

品種ごとの剪定方法は、後ほど詳しく解説しますが、基本としては「枝の勢い」と「木の元気さ」を見極めるのがポイントです。家庭栽培では、省スペースに仕立てる都合上、短めに剪定することが多い傾向にあります。

剪定で失敗しないためのポイント

剪定は、慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、以下のポイントをおさえておくことで、失敗のリスクを減らせます。

芽の位置を確認してから切る

芽の位置を確認せずに剪定すると、必要な芽まで切り落としてしまうことがあるため、注意が必要です。あらかじめ芽の位置をしっかり確認してから剪定しましょう。

2月下旬以降の剪定は控えめに

暖かい地域では、2月下旬以降に樹液が動き出すことがあります。この時期に大がかりな剪定をすると、樹液が流れやすく、木が弱ってしまう原因になります。必要がある場合は、切り口に癒合剤を塗って保護しましょう。

枝の混雑を避ける

枝が込み合っていると風通しが悪くなり、病気の原因になります。日当たりや風通しを確保するためには、やや思い切った剪定が必要なこともあります。ただし、木の状態をよく見ながら判断しましょう。

「もったいない」と思わず切る勇気を持つ

初心者ほど、育った枝を切るのはためらわれるかもしれませんが、将来の健全な成長を考えると、不要な枝を適切に整理することが欠かせません。

繰り返し作業をするうちに、枝の様子や木の状態から、どの部分をどう切るべきかが自然とわかるようになります。木と向き合う時間を楽しむつもりで、少しずつ慣れていきましょう。

【図解付き】品種別の剪定方法と注意点

ブドウは品種によって枝の伸び方や実のつき方に特徴があり、それに応じた剪定が求められます。

ここでは、家庭栽培でも人気の高い巨峰、シャインマスカット、デラウェアを例に、それぞれに適した剪定の考え方と実践ポイントを解説します。

巨峰・ピオーネの剪定のコツ

巨峰やピオーネは、いずれも樹勢が強く枝が旺盛に伸びる品種です。そのため、枝をしっかり整理する「長梢剪定」が基本となります。

この方法では、前年に実をつけた結果枝を基部から切り、新しく伸びた健全な枝を翌年の結果母枝として選び、7~12芽ほど残して仕立て直します。勢いの強い品種ほど、あえて多めに芽を残すことで、果実への栄養分の集中をコントロールしやすくなります。

また、枝が込み合うと風通しが悪くなり、病害虫の温床となることもあります。収穫量を安定させるためにも、毎年主枝や結果母枝の更新を意識して剪定すると、樹形も整いやすくなります。

シャインマスカットの剪定のコツ

シャインマスカットは、比較的枝の伸びが安定しており、家庭菜園でも扱いやすい人気品種です。この品種は「短梢剪定」が基本で、枝元から2〜3芽を残す剪定がよく用いられます。

前年に果実をつけた枝は翌年には実をつけにくくなるため、毎年新しい枝を選んで入れ替えることがポイントになります。前年に実をつけた枝は潔く切り戻し、その下に出た新しい枝を次年度の結果母枝として選ぶと、樹勢を保ちつつ果実の品質も安定します。

さらに、シャインマスカットは湿気が多い環境では病気が発生しやすくなることがあるため、枝が混み合わないように仕立てると安心です。

デラウェアなど小粒品種の剪定のコツ

デラウェアのような小粒品種は、枝の伸びが穏やかで栽培しやすい反面、剪定の仕方によって実付きに差が出やすい傾向があります。

この品種も「短梢剪定」が基本で、2〜3芽を残して切り戻す方法が適しています。1芽目や2芽目からも花芽が出やすいため、芽数が少なくても十分に果実が期待できます。

ただし、古い枝をいつまでも残しておくと、徐々に実のつきが悪くなることがあります。数年に一度は古枝を更新するように剪定を見直すことが、安定した収穫につながります。

デラウェアはスペースを取らずに栽培できるため、棚仕立てや鉢植えでの管理にも向いている品種です。限られた環境でも、剪定によって健康な木に育てることができます。

ブドウ剪定の適期と年間の管理スケジュール

ブドウの剪定は、行うタイミングによって目的や効果が異なります。

ここでは冬と夏、それぞれの剪定の特徴を整理しながら、年間を通じた管理スケジュールと、万が一適期を逃した際の対応についてもわかりやすくご紹介します。

冬剪定と夏剪定の違い|目的と効果

ブドウの剪定には、「冬剪定」と「夏剪定」という2つの重要な時期があります。それぞれの目的と効果を、以下で詳しく見ていきましょう。

冬剪定の目的と効果

冬剪定は、ブドウが落葉して休眠期に入る1月〜2月頃に行うのが一般的です。ただし、地域や品種、気候条件によっては、12月中に前倒しすることもあります。

特に寒冷地では、積雪や凍結の影響を避けるため、11月下旬〜12月中に剪定を終えるのが望ましいでしょう。

この休眠期に枝の配置を整えておくことで、翌年の芽吹きや樹形づくりに好影響を与え、収穫量や果実の品質にもつながります。

夏剪定の目的と効果

夏剪定は5月〜7月頃にかけて行います。勢いよく伸びた枝の間引きや摘心をして、風通しと日当たりを改善し、果実の品質を高める効果があります。

また、花が咲く前や果実が肥大する時期に枝の量を調整することで、糖度や色づきの向上にもつながります。

剪定の適期と年間スケジュール

剪定作業を年間で考えると、ブドウの成長段階ごとに最適なタイミングがあります。下記は、その一例です。

| 時期 | 作業内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1月〜2月 | 冬剪定(本剪定) | 翌年の樹形づくりと芽の調整 |

| 3月〜4月 | 芽かき | 不要な芽を早期に除去し、枝数を制限 |

| 5月〜7月 | 夏剪定(間引き・摘心) | 混み合った枝の整理と果実の品質向上 |

| 8月〜10月 | 収穫期・誘引調整 | 枝の方向を整え、来年の管理をしやすくする |

| 11月〜12月 | 落葉期の準備 | 冬剪定に向けた観察と下準備 |

このスケジュールはあくまで目安です。お住まいの地域の気候や木の状態に応じて、無理のない時期に調整してください。

剪定の適期を逃した場合の対策

剪定は、できるだけ適した時期に行うのが基本です。しかし、天候不順や予定の都合でタイミングを逃してしまうこともあります。

ここでは、冬と夏のそれぞれの適期に、剪定ができなかった場合にどのように対応すればよいかをご紹介します。

冬剪定のタイミングを逃した場合

冬剪定のタイミングを逃して春先になってしまった場合、すでに樹液が動き始めている可能性があります。この時期に太い枝を深く切ると、切り口から樹液があふれ出て木が弱ってしまうおそれがあります。

そのため、春先の剪定は控えめにとどめ、どうしても剪定が必要な場合は、枝先を軽く整える程度に抑えましょう。太い枝を切る際は、切り口に癒合剤(切り口保護剤)を塗って保護することで、乾燥や病原菌の侵入を防ぎやすくなります。

夏剪定のタイミングを逃した場合

夏剪定の時期を逃してしまった場合は、無理に秋に切り戻すのではなく、そのまま冬まで様子を見るのが基本です。秋に剪定を行うと、新しく出た芽が寒さに弱くなり、かえって木に負担をかけてしまうことがあります。

状況によっては、枝が混み合ったままになることもありますが、次の冬剪定でしっかり整理すれば問題ありません。樹勢の維持を優先し、不要な負担をかけないようにしましょう。

もし剪定作業に不安がある場合は、無理に枝を切るよりも、「芽かき」や「誘引」など、木に負担の少ない管理作業を優先するのもひとつの選択肢です。

まずは木の状態をよく観察し、全体のバランスを見ながらできることから始めていきましょう。次のシーズンに向けて、無理のないペースで管理することが大切です。

剪定後の管理|樹勢回復と病害虫対策

剪定が終わったあとも、ブドウの木の健康を維持するためには、適切な管理が欠かせません。とくに、水やりや施肥、そして病害虫への予防的な対策が、木の回復と次の実りに大きく関わってきます。

剪定後の水やりと施肥のポイント

剪定後のブドウは一時的に体力を消耗しています。そんな時期に無理をさせないよう、水や肥料の与え方には少し工夫が必要です。

水やりについては、地植えであれば自然降雨にまかせても問題ないことが多いですが、乾燥が続く場合や鉢植えでは、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れる程度を目安に水を与えるとよいでしょう。逆に与えすぎると根腐れや徒長(枝が不要に長く伸びる現象)の原因になるため、適量を心がけましょう。

施肥については、剪定後すぐに即効性のある肥料を多く与えると、新芽が勢いよく成長しすぎたり、樹形のバランスが崩れたりすることがあります。そのため、有機質肥料や寒肥(冬に与える肥料)を中心に、ゆっくりと効果が続く肥料の方が適しています。肥料を施すときは、たとえば油かすや完熟堆肥を株元に軽くすき込むなど、木に刺激の少ない方法を選びましょう。

新芽が動き出す春には、改めて芽出し肥を施すと、樹勢の回復を後押ししてくれます。施肥のタイミングや量は、地域の気候や木の状態に応じて加減することが大切です。

剪定後の病害虫対策と予防策

剪定後の木は一時的に弱っており、切り口からの病害虫の侵入リスクが高まります。ここでは、健康な状態を保つための病害虫対策をご紹介します。

癒合剤で切り口を保護する

太めの枝を切った場合は、剪定後すぐに癒合剤を塗って乾燥や病原菌の侵入を防ぎます。

市販の癒合剤を使う際は、必ず使用説明書を確認し、正しい方法で使用しましょう。放置すると雨水などから雑菌が侵入し、腐敗や病気の原因になることもあります。

風通しをよくする

剪定で枝がすっきりすると、日当たりや風通しが改善され、うどんこ病や灰色かび病のリスクが下がります。

ただし、湿気の多い地域や梅雨の時期は病気が再発しやすいため、葉や枝の状態を定期的に観察しましょう。

マシン油乳剤で越冬害虫を防ぐ

カイガラムシやハダニなど、枝や幹に潜む越冬害虫には、春先の芽吹き前に「マシン油乳剤」を散布するのが効果的です。

農薬の中では比較的毒性が低く、家庭菜園でも使用されることが多い殺虫剤です。安全に使用するためにも、使用前に商品の説明書をよく確認し、濃度や使用方法を守って正しく使うようにしましょう。

なお、農薬や殺菌剤を使う場合は、自治体や農協などが発行する最新の防除カレンダーも参考にし、周囲への影響や安全性に十分配慮しながら行いましょう。

狭いスペースでも失敗しない剪定方法

ブドウは広い庭がなくても育てられる果樹です。鉢植えや棚仕立てをうまく活用すれば、限られたスペースでもしっかり実をつけさせることができます。

ここでは、省スペースでブドウを楽しむための剪定の工夫と、仕立て方のポイントを解説します。

鉢植えで育てる場合の剪定のコツ

鉢植え栽培では、根の張り具合に制限があるぶん、枝葉の管理がとても大切です。枝を伸ばしすぎると栄養が行き届かなくなり、実のつき方や木の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、剪定では基本的に「短梢剪定」を行い、2〜3芽を残して枝を短く切り戻します。この方法なら、枝をコンパクトに整えながらも、しっかりとした実つきが期待できるため、鉢植えにも向いています。

また、内向きに伸びた枝や重なり合う枝は、風通しや日当たりを悪くする原因になるため、思い切って取り除くのがポイントです。

剪定時に根詰まりが見られる場合は、植え替えや鉢増しも検討しましょう。ただし、剪定と植え替えを同時に行うと木に負担がかかるため、時期をずらして行うのが望ましいです。

スペースが限られているからこそ、枝一本一本の向きや長さを意識して、バランスよく剪定することが剪定を成功させるカギです。

棚仕立て・垣根仕立ての剪定と誘引

横にスペースをとれる環境であれば、「棚仕立て」や「垣根仕立て」という方法で枝を広げながら育てるスタイルが人気です。これらの仕立て方では、剪定と誘引をセットで考えることが重要になります。

剪定の基本は、前年に果実をつけた枝を取り除き、新しい枝を次の主枝候補として選びます。4〜10芽程度を残す「中梢〜長梢剪定」がよく用いられ、品種や木の勢いによって調整します。

剪定後には、枝を棚や支柱に沿わせて固定する「誘引」を行います。これは枝の向きを整え、光と風がまんべんなく行き渡るようにするための工程です。誘引時には、枝を無理に曲げず、自然な弧を描くようにやさしく支えてあげましょう。

棚仕立てや垣根仕立てのメリットは、作業のしやすさと病気の予防効果です。枝が地面から離れていることで、湿気がこもりにくくなり、うどんこ病や灰色かび病の発生リスクを抑えられます。

スペースに合った仕立て方と適切な剪定・誘引を行えば、小さな庭でもブドウの実りを楽しめる可能性があります。

ブドウの収穫量を増やす剪定と管理

ブドウの実りは、剪定とその後の管理によって大きく左右されます。ここでは、剪定が収穫量に与える影響と、ジベレリン処理との相乗効果についてわかりやすく解説します。

剪定による収穫量アップの仕組み

ブドウの剪定は、果実の収穫量や品質を高めるために欠かせない作業です。余分な枝を取り除くことで、木が吸収した養分を果実や健全な枝に集中させ、粒の大きさや糖度の向上につながります。

特に収穫量を増やしたい場合は、「どの芽を残すか」を見極めることが大切です。ブドウの芽には、果実をつけやすいものと、枝だけが伸びやすいものがあります。

一般には、前年に実をつけた枝の近くにある芽のほうが果実をつけやすいとされており、こうした芽を選んで残すことで、無駄なく果房を育てることができます。

また、剪定の強弱もポイントです。枝を多く残しすぎると養分が分散し、かえって実つきが悪くなることがあります。逆に適度に切り戻して枝数を絞ると、果実にしっかりと栄養が行き渡り、粒の大きさと甘さにも好影響を与えます。

品種ごとの特性や木の年齢、勢いなどを考慮しながら剪定方法を選ぶことが、収穫量アップのコツです。

剪定とジベレリン処理の関係

ジベレリンとは、植物の成長を調整・促進する植物ホルモンの一種です。ブドウ栽培では、開花期に房をジベレリン液に浸すことで、種をなくしたり、粒を大きく育てたりします。この作業が「ジベレリン処理」です。

このジベレリン処理と剪定は密接に関係しており、互いの効果を高め合うような役割を担っています。

まず、ジベレリン処理を成功させるには、剪定段階で健全な結果母枝を確保しておくことが前提です。花芽の数や質が整っていなければ、ジベレリンを施しても十分な効果が得られない場合があります。

ジベレリン処理の時期は、主に開花の直前から直後にかけて行います。このとき、枝が込み入っていたり、房の位置がはっきり見えない状態では作業がしにくくなります。そのため、あらかじめ冬の段階で剪定を行い、枝数や配置を整えておくことが、スムーズな処理につながります。

さらに、ジベレリン処理で房が大きくなりやすいため、剪定の段階で房数や枝数をあらかじめ調整しておくことが大切です。過密状態では風通しが悪くなり、病害のリスクが上がるため、1枝あたりの房の数も見直しておくとよいでしょう。

ジベレリン処理は、剪定や肥料管理と組み合わせることで、房の大きさや糖度を安定させる効果が高まります。ブドウの木と丁寧に向き合いながら、適切なタイミングと方法を選んでいきましょう。

よくある剪定の失敗と対策

剪定はブドウの健全な育成や収穫量を左右する重要な作業ですが、方法を誤ると木にダメージを与える原因にもなります。ここでは、ありがちな剪定の失敗と、適切な対応について具体的に解説します。

剪定しすぎた場合の対策

枝を多く切り落としすぎてしまうと、ブドウの木にとって大きなストレスとなり、翌年の成長や結実に悪影響を及ぼす可能性があります。特に若木や樹勢が弱い木では、過度な剪定は避けたいところです。

もし剪定しすぎたと感じたら、まずは木の体力を回復させるために適切な追肥を行いましょう。窒素・リン酸・カリをバランスよく含む肥料を施すと、根の活性化や新芽の発育を助けます。また、水やりの管理も見直し、乾燥や過湿を避けるよう心がけてください。

次の剪定では、前年の反省を活かし、枝数を少し多めに残すなどして、慎重に判断することが大切です。

剪定後に葉が黄変する原因と対策

剪定後、芽吹いた葉が黄色く変色することがあります。その原因として多いのは、栄養不足や水分の管理不良、あるいは根のダメージです。

特に剪定と同時期に肥料を施さなかった場合や、肥料の成分バランスが偏っていると、新芽の成長に必要な栄養が不足し、黄変が起こりやすくなります。緩効性肥料や微量要素入りの液体肥料を追加で施すと改善されるケースが多いです。

また、鉢植えであれば、根詰まりや水はけの悪さも黄変の一因となるため、鉢底の状態や排水性もチェックしてみてください。

剪定後の木の成長不良を引き起こす原因

剪定後に、芽の動きが鈍かったり、枝が思うように伸びなかったりすることがあります。そんなときは、いくつかの原因が関係しています。

ここでは、成長を鈍らせるよくある3つの要因を順番に見ていきましょう。

1. 剪定のタイミングが遅れていた

冬剪定の適期は、木が休眠している1月〜2月頃が基本です。この時期なら、木に余計な負担をかけずに剪定ができます。

しかし、春先など芽が動き始める直前に切ってしまうと、木が弱りやすくなり、新芽の伸びが鈍くなることがあります。

地域や品種によって適期には差があるため、「芽がふくらむ前に済ませる」のがひとつの目安になります。

2. 切り口の処理が不十分だった

剪定後の切り口は、木の健康状態にも影響するため、丁寧な処理が求められます。太い枝の切断面は雑菌が入りやすく、放置すると病気や樹勢の低下を招くこともあります。

以下のポイントを意識するだけで、木の健康を保ちやすくなります。

- 切る位置は「節のすぐ上」で、斜めにカットする(雨水が溜まりにくくするため)

- 刃の清潔な剪定ばさみ・ノコギリを使用する(病原菌の持ち込みを防ぐため)

- 太い枝を切った場合は、癒合剤を塗って乾燥や病気を予防する

慣れてくると、剪定と同時に自然とこのケアができるようになってきます。最初のうちは、ひとつずつ丁寧に確認することが大切です。

3. 気象条件の影響を受けた

せっかく丁寧に剪定しても、天候の影響で成長が鈍るケースもあります。特に注意したいのが、剪定後に起こりがちな『寒の戻り』や『乾燥した強風』などです。

気温が急激に下がったり、風が強く吹き付けたりすると、剪定で体力を使った木にとっては大きな負担となり、新芽の発育が遅れることがあります。

こうした気象リスクが心配なときは、剪定直後に防寒用の不織布や寒冷紗で木をやさしく覆ったり、風除けネットを設置したりするなどの対策がおすすめです。

剪定後の成長不良は、木の体力が落ちているサインである場合もあります。慌てず、ひとつずつ原因を探りながら、次のシーズンにつなげていきましょう。

まとめ|ブドウの剪定方法を知って、豊かな実りを育てよう

最後に、今回の内容をまとめます。

- ブドウの剪定は、収穫量や果実の品質に大きく影響する重要な管理作業です。

- 冬と夏の剪定は目的が異なるため、それぞれのタイミングを意識することで、病気の予防や実の品質向上にもつながります。

- 品種や木の状態に応じた剪定法を選ぶことが、健康な樹勢の維持と安定した収穫につながります。

今回の内容を参考に、まずは木の観察から始めて、自分の庭や環境に合った剪定方法を見つけてください。木の変化を楽しみながら育てていく過程も、家庭果樹ならではの魅力です。